Par Mohamed AG Ahmedou

Chronique – Analyse

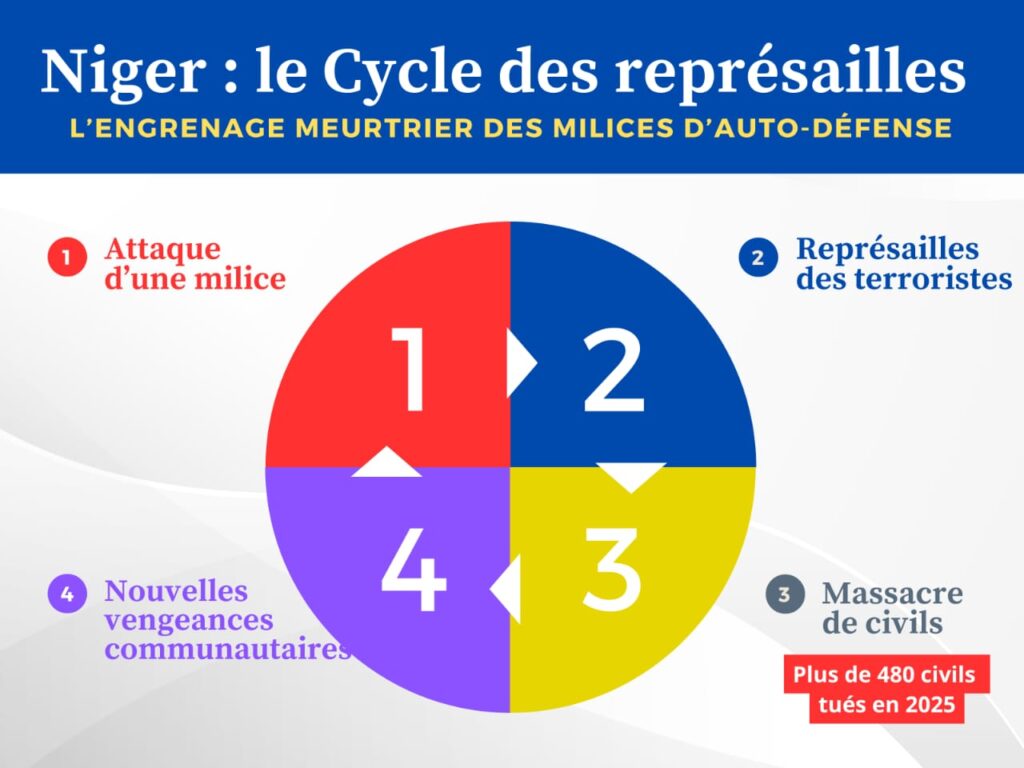

La tribune d’Idder Algabit, militant et analyste sahélien exilé, met en lumière une réalité souvent noyée dans les bilans sécuritaires officiels ou les discours souverainistes des régimes militaires d’Afrique de l’Ouest : dans la région de Tillabéri, comme ailleurs dans le Sahel central, l’essor des milices d’autodéfense n’est plus un symptôme de l’effondrement étatique, mais un accélérateur du chaos.

Le 23 juillet 2025, deux membres d’un groupe armé local ont été tués par des combattants de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) près de Mangaïzé, au Niger. Le lendemain, en représailles, leurs camarades ont exécuté 12 éleveurs. Puis, le jour de marché, ils ont arrêté un véhicule de transport et assassiné froidement 22 civils peuls et touaregs, isolés et triés sur une base ethnique. L’EIGS a aussitôt riposté en massacrant des dizaines de civils à Dangazouni. Une spirale de terreur, dont le dénominateur commun est la fragilisation volontaire ou involontaire des rapports communautaires.

Ce cycle de représailles et de tueries communautaires n’est pas isolé. À Tanda, dans la région de Dosso, au sud du Niger, le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) a attaqué des civils après l’assassinat d’un chef peul par des villageois. Même scénario au Mali et au Burkina Faso, où des « volontaires pour la défense de la patrie » (VDP) commettent régulièrement des exactions contre des populations peules accusées de complicité avec les djihadistes. Le Sahel est devenu une arène de violences croisées, de vengeance ethnique et de gestion sécuritaire informelle.

Des chiffres qui accusent

Selon la dernière publication du Africa Center for Strategic Studies, institut basé à Washington et affilié au Congrès américain, la violence terroriste a fait 22 307 morts en Afrique entre 2024 et 2025, dont 10 685 dans la seule région sahélienne. Le Burkina Faso concentre 55 % des morts, suivi par le Mali avec 2 650 morts et le Niger, dont le nombre de victimes a quadruplé depuis le coup d’État militaire de 2023. Ces données illustrent l’échec des régimes militaires à enrayer l’expansion djihadiste, malgré leurs discours belliqueux.

Depuis 2012, le Mali a enregistré au moins 17 700 morts, mais 79 % de ces décès sont survenus entre 2020 et 2025. Cette période correspond à l’ère des transitions militaires, avec Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et Abdourahmane Tiani au Niger. Leur principal point commun : avoir renversé des régimes civils élus pour ensuite concentrer les pouvoirs sans réussir à juguler l’insécurité ni garantir l’intégrité territoriale.

Des milices comme armes de division massive

Face à l’effondrement de l’autorité étatique, les groupes armés locaux prennent le relais. Présentés comme des forces de défense communautaires, ils sont souvent cooptés, financés ou simplement tolérés par les autorités militaires. Mais cette stratégie de délégation sécuritaire, loin de pacifier les régions concernées, les transforme en foyers de guerre civile rampante.

Comme l’écrit Idder Algabit, ces milices alimentent la polarisation ethnique. Dans la région des « trois frontières » (Burkina Faso, Mali, Niger), les conflits se jouent désormais autant entre communautés qu’entre groupes armés djihadistes et forces régulières. Peuls, Touaregs, Djerma, Mossis, Dogons : les lignes de front suivent des identités stigmatisées et instrumentalisées. La militarisation des appartenances détruit le tissu social qui, hier encore, permettait aux communautés de coexister malgré les tensions.

Un désordre méthodiquement organisé

Cette montée en puissance des milices, ajoutée à la brutalité des forces spéciales nationales et étrangères (notamment les paramilitaires russes d’Africa Corps au Mali et au Burkina), crée un climat de guerre permanente. La répression indistincte, les exécutions extrajudiciaires, les bombardements aveugles dans les zones rurales, tout cela favorise l’enracinement des groupes terroristes, qui apparaissent parfois comme les seuls garants d’un ordre, fût-il islamiste et autoritaire.

La junte malienne, par exemple, ne parvient pas à stabiliser le centre du pays malgré le retrait des forces françaises, l’échec du G5 Sahel et l’arrivée des mercenaires russes. À Kidal, Tombouctou, Gao, Ménaka, l’État est absent ou réduit à une présence militaire précaire. Le Burkina Faso, de son côté, a perdu le contrôle de plus de 50 % de son territoire. Quant au Niger, après un moment d’espoir, le putsch de juillet 2023 a mis fin à la stratégie sécuritaire coordonnée avec les partenaires internationaux.

Une tragédie silencieuse : 3,5 millions de déplacés

La crise humanitaire est à la hauteur du drame sécuritaire. Selon les estimations cumulées des ONG et agences de l’ONU, plus de 3,5 millions de personnes sont aujourd’hui déplacées au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Derrière ce chiffre, des réalités invisibles : des familles entières qui fuient les massacres, des enfants privés d’éducation, des femmes victimes de viols, des communautés entières rayées de la carte.

Le silence des puissances et la résignation africaine

Dans ce contexte, les capitales africaines et occidentales se contentent de réactions molles. La CEDEAO, affaiblie, divisée et fragilisée par les transitions militaires, n’est plus en mesure d’imposer une ligne diplomatique claire. L’Union africaine observe, impuissante. Quant aux États européens, ils ont basculé dans une approche d’impuissance sobre : dialogue avec les juntes, négociation avec les puissances concurrentes (Russie, Turquie, Émirats), repli sur les frontières migratoires.

Pour une refondation sécuritaire et politique

Ce que révèlent à la fois la tribune d’Idder Algabit et le rapport de l’institut américain, c’est la faillite globale du modèle sécuritaire militarisé, imposé depuis plus de dix ans. Tant que les régimes sahéliens – civils ou militaires – ne reconstruiront pas la confiance entre communautés, ne délégitimeront pas les milices armées, et ne rétabliront pas un État de droit, la guerre ne cessera pas. Au contraire, elle mutera encore, comme un virus qui s’adapte à chaque tentative d’éradication superficielle.

Le Sahel central n’est pas seulement en guerre contre le terrorisme. Il est devenu le théâtre d’un effondrement progressif des sociétés et des États, accéléré par l’impéritie des régimes militaires. Les milices d’autodéfense, sous couvert de protection communautaire, creusent le sillon de la haine ethnique. Et les civils, eux, restent les éternels otages d’une guerre sans fin, sans justice et sans horizon.