Par la rédaction avec des extraits de Sambou Sissoko et de Méhari Consulting

Dans une tribune remarquée, l’analyste Sambou Sissoko dénonçait récemment ce qu’il appelle « l’étrange duplicité de certains intellectuels de la diaspora malienne », ces figures qui, vivant confortablement dans les grandes démocraties occidentales, s’érigent pourtant en défenseurs d’un régime militaire autoritaire à Bamako.

« Ils vivent à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou à New York. Ils s’indignent contre les violences policières dans leurs pays d’accueil. […] Mais quand il s’agit du Mali, ils plaident pour un régime militaire autoritaire, sans élection, sans justice indépendante, sans presse libre. » , mentionne, Sambou Sissoko.

Cette dénonciation, brutale mais lucide, met le doigt sur un phénomène de plus en plus visible au sein de la diaspora : celui d’intellectuels ou d’influenceurs maliens qui, sous couvert de patriotisme et de « rupture » postcoloniale, soutiennent sans nuance les dérives autoritaires du pouvoir de transition à Bamako.

Un article publié sur la plateforme Méhari Consulting avait déjà souligné cette contradiction, en des termes plus feutrés mais non moins clairs :

« Il existe aujourd’hui, dans certaines franges de la diaspora, une complaisance dangereuse envers la rhétorique militaire. Sous prétexte de reconquête de souveraineté, on justifie des reculs démocratiques majeurs. »

Sambou Sissoko va plus loin, fustigeant ce soutien à distance comme une forme de cynisme politique :

« Qu’ils viennent donc vivre sous cette dictature. Qu’ils viennent faire la queue pour du carburant, chercher du cash à la banque, ou simplement dire à haute voix ce qu’ils pensent et affronter les conséquences. »

Ce double langage progressiste dans les rues de Paris, mais complaisant envers l’autoritarisme dans les ruelles de Bamako, révèle une fracture morale inquiétante au sein de la sphère intellectuelle malienne à l’étranger. Car, comme le rappelle un autre passage de Méhari Consulting :

« Défendre la souveraineté, ce n’est pas applaudir la répression. C’est exiger qu’elle s’exerce dans un cadre légitime, avec des institutions fortes et un peuple libre. »

Le cœur du problème n’est pas la critique de l’Occident ou le rejet d’un ordre néocolonial. Il est dans cette incapacité à appliquer au Mali les mêmes exigences de justice, de pluralisme et de libertés que l’on réclame ailleurs. Le Mali n’a pas besoin de nouveaux mentors de la verticalité autoritaire ; il a besoin d’alliés exigeants, sincères, qui défendent à la fois l’intégrité nationale et la dignité citoyenne.

Comme le conclut Sissoko avec force :

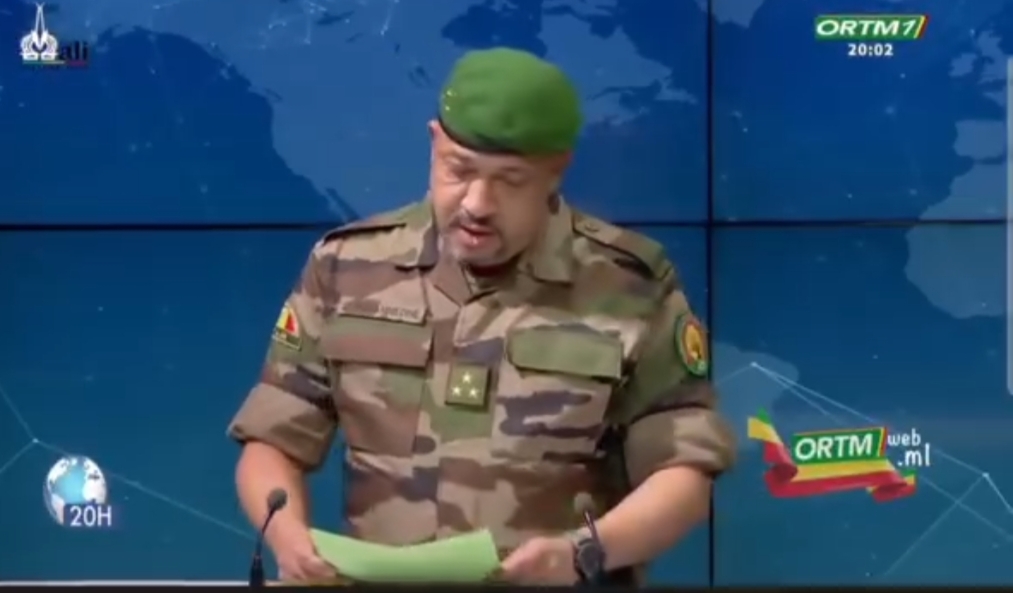

« Le Mali, aujourd’hui, n’est pas un État souverain. C’est un État captif. Captif d’un groupe d’hommes en treillis […]. Et ces intellectuels qui défendent ce système depuis l’étranger sont les co-auteurs de cette captivité. »