Par Mohamed AG Ahmedou

« Quand on braque le pouvoir en plein jour… on n’est pas un libérateur — on est un usurpateur. » Ces mots tranchants de l’analyste politique malien Étienne Fakaba Sissoko résonnent aujourd’hui comme un miroir tendu à la réalité brutale que traverse le Mali depuis le coup d’État du colonel Assimi Goïta en 2020. Censée marquer une rupture avec la mauvaise gouvernance et l’humiliation nationale, la junte militaire s’enfonce, cinq ans plus tard, dans ce que des observateurs et témoins sur le terrain qualifient de dérive autoritaire sanglante, mêlée à des soupçons lourds de crimes de guerre.

Une guerre contre le terrorisme devenue guerre contre des civils ?

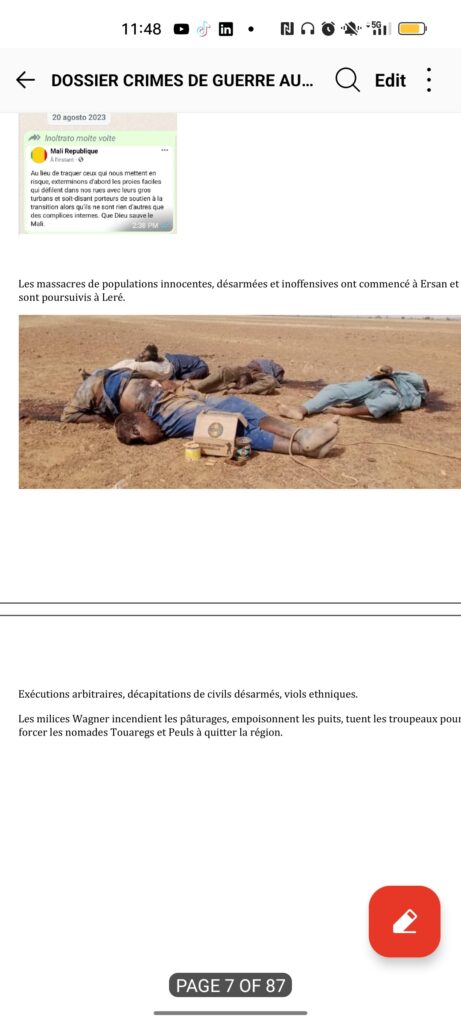

Dans le discours officiel, l’État malien mène une guerre implacable contre les groupes jihadistes qui contrôlent des pans entiers du territoire. Dans la pratique, cette lutte semble s’être progressivement muée en campagne de représailles contre certaines composantes de la population civile — notamment touarègues, peules et arabes du nord et du centre du pays.

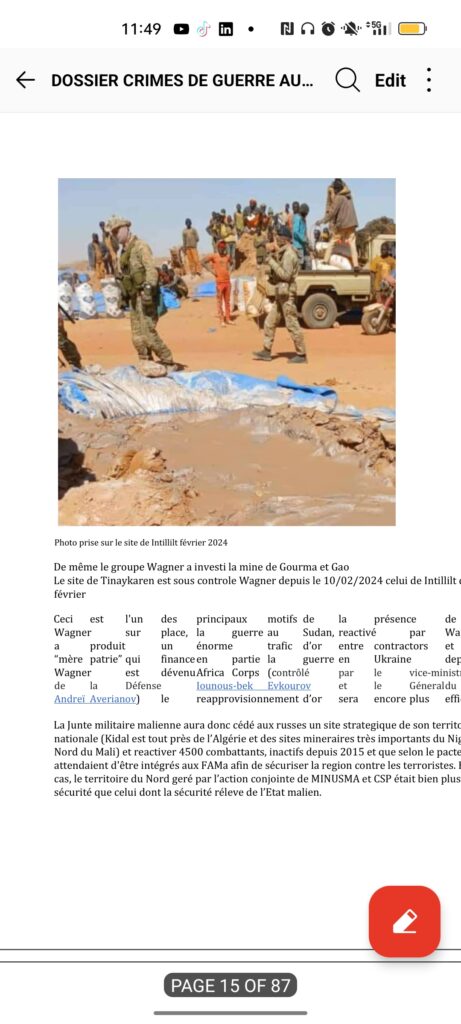

Depuis l’arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner en 2021 — officiellement partenaires de lutte contre le terrorisme — plusieurs massacres documentés ou rapportés par des ONG, médias ou témoins locaux accablent la junte malienne. Moura, en mars 2022, reste un symbole : plus de 500 civils tués selon l’ONU, dans ce que Bamako continue de qualifier de « succès militaire ».

Mais Moura n’a pas été un cas isolé.

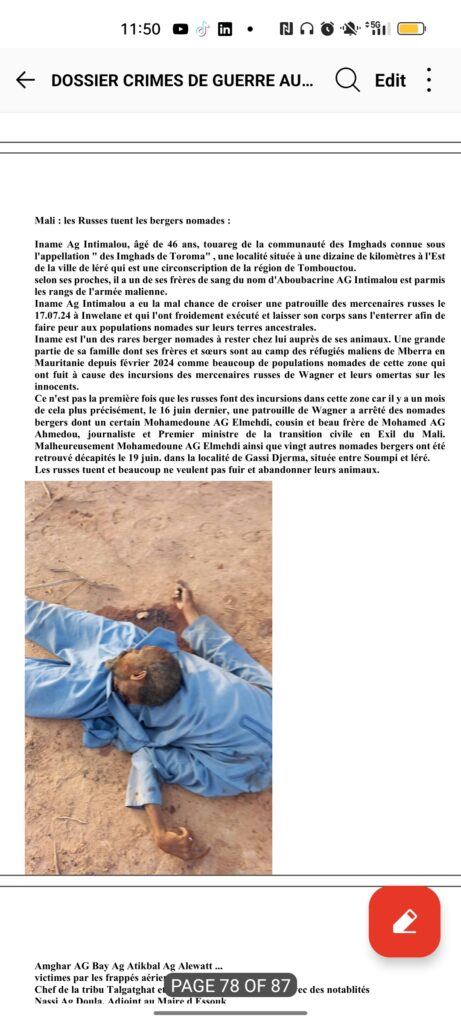

Des localités comme Lougoui, Ersan, Dianke (octobre 2023), Essakane (février 2024), Gassi Djerma (juin 2024), Tignere, Aratane (décembre 2024), Zarho (janvier et avril 2025), ou encore Tassik, Kidal, Abeibara, Tabougoute, Zouera , Gouber et Tinadanda du 10 au 12 Février 2025, ont été le théâtre d’opérations militaires menées conjointement avec Wagner, et qui ont laissé derrière elles des dizaines de civils tués souvent de façon sommaire, parfois décapités.

« Les Russes patrouillent sans nous, et nous savons ce qu’ils font… Ils tuent des civils, les arrêtent, les torturent dans nos propres bases », confie, sous couvert d’anonymat, un militaire malien en poste dans la région de Douentza.

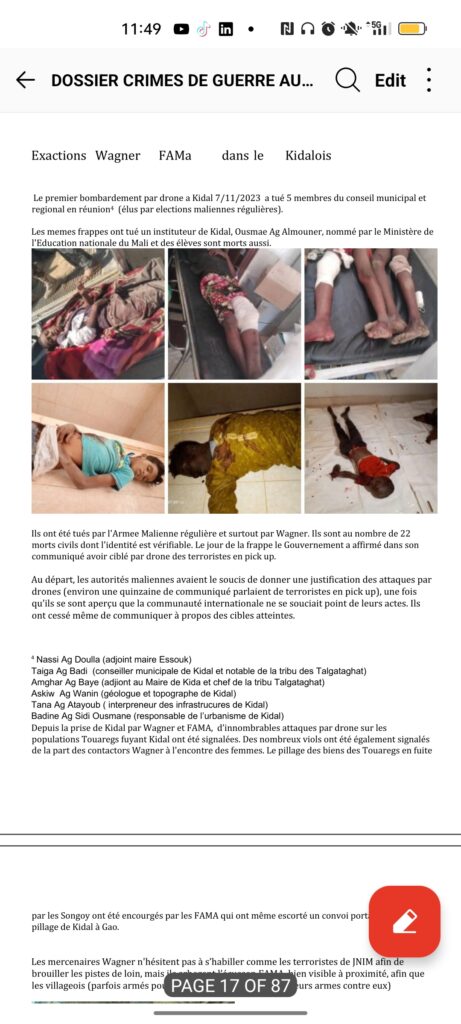

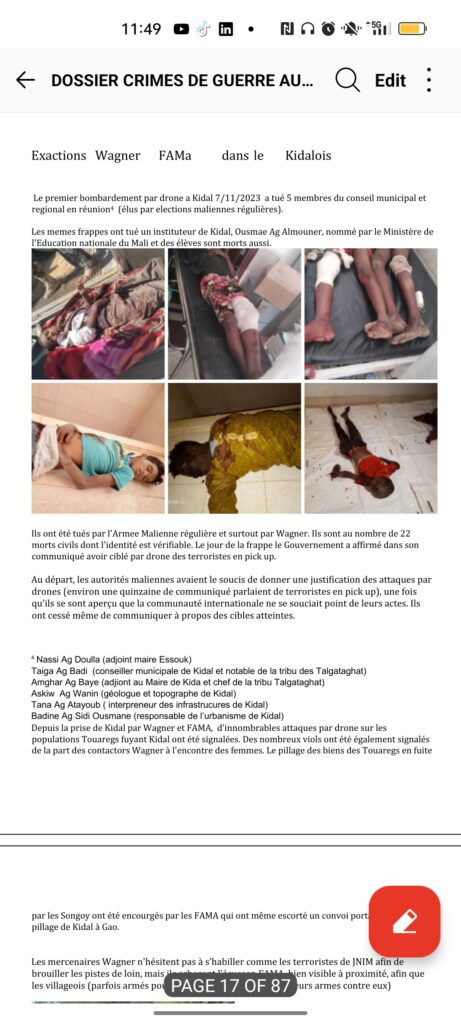

L’arme invisible : des drones turcs pour frapper les innocents

En parallèle, Bamako a fait l’acquisition de drones de combat turcs Bayraktar TB2, utilisés notamment dans les zones difficiles d’accès. Mais là aussi, les accusations s’accumulent. Erreurs d’identification ? Ciblages intentionnels ? Des témoins parlent de « coordonnées GPS volontairement erronées » transmises à ces drones, avec des frappes dirigées contre des villages nomades touaregs ou peuls.

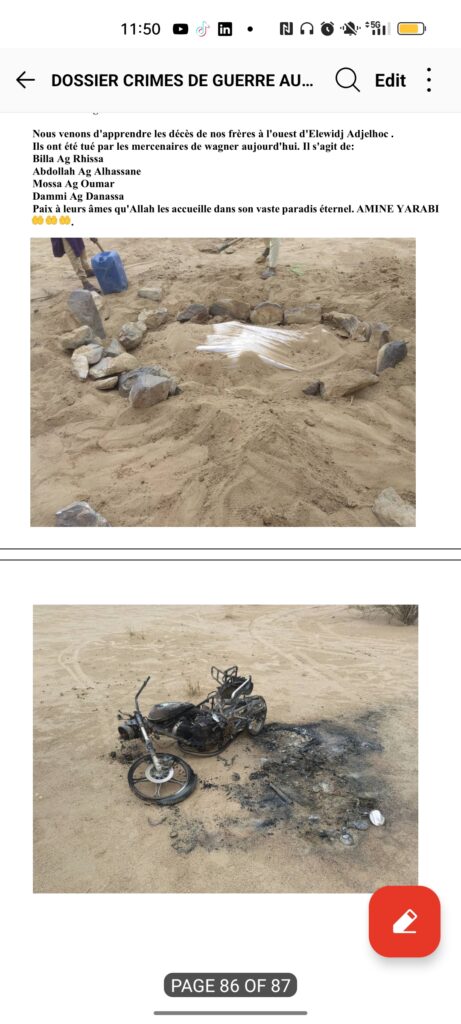

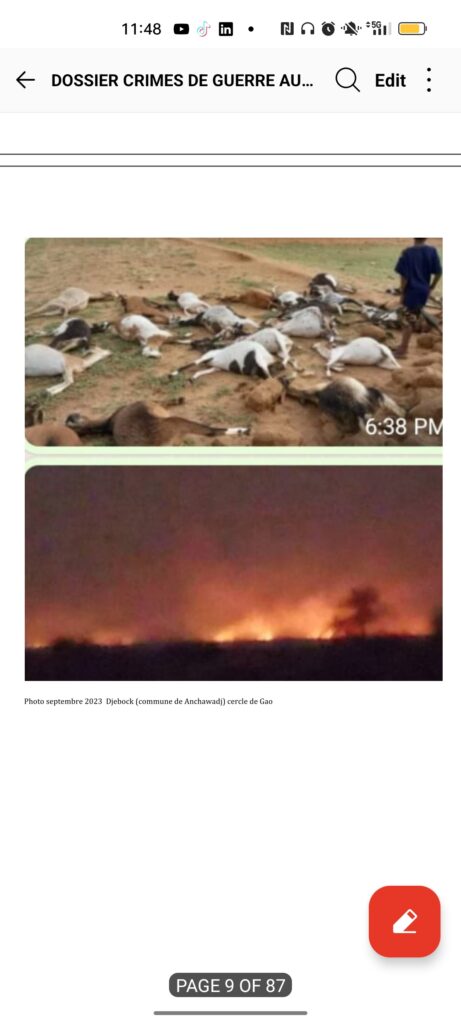

Ainsi, à Amasrakade (mars 2024), douze civils, dont des enfants, ont péri dans un dispensaire. En octobre 2024, le village d’Innadjatafane — fondé par d’anciens gendarmes touaregs — a été touché, faisant seize morts. En 2025, les villages frontaliers d’Adjjer et d’Ifagdawane ont subi des frappes létales, causant plus de 22 décès et la destruction de troupeaux entiers, pilier de l’économie pastorale locale.

Une stratégie de la terre brûlée ?

Certains analystes y voient plus qu’une série d’erreurs ou d’excès de zèle. Il s’agirait, selon plusieurs sources locales, d’une stratégie de dépopulation ciblée, visant à vider certaines zones du nord et du centre de leurs habitants nomades. L’objectif : permettre l’installation de nouvelles populations plus favorables à la junte, et sécuriser les ressources naturelles du pays, dans des régions riches en or, manganèse et terres rares.

Derrière cette hypothèse, le souvenir cuisant de l’humiliation militaire de 2012 reste présent. À l’époque, l’armée malienne avait perdu le contrôle de Kidal, Gao et Tombouctou face à une coalition hétéroclite de groupes indépendantistes touaregs (MNLA) et jihadistes (AQMI, MUJAO). Aujourd’hui, la junte semble déterminée à effacer cette défaite, même au prix de massacres.

« La junte a militarisé la rancune, au lieu de pacifier le pays », résume un chercheur malien basé ailleurs. « Elle utilise les drones comme elle utilise Wagner : pour terroriser, pas pour protéger. »

Une société fracturée, un État en guerre contre lui-même

Dans les zones concernées, l’accès aux soins, à l’école ou même à l’eau potable est quasi nul. Les services sociaux sont inexistants. Beaucoup fuient : vers la Mauritanie, l’Algérie, la Libye, ou tentent la route périlleuse vers l’Europe. Un exil silencieux.

À Bamako, la junte tente de maquiller ces dérives en s’appuyant sur quelques figures touarègues cooptées, exhibées comme preuve d’inclusion. Une stratégie de façade. Car sur le terrain, la défiance est généralisée, et le ressentiment se creuse alimentant à la fois la radicalisation religieuse et le retour progressif des mouvements séparatistes, y compris ceux qui avaient signé l’Accord d’Alger de 2015.

Silence international, résistance intérieure

Face à ces accusations de plus en plus nombreuses, le silence de la communauté internationale — notamment de la Russie et de la Turquie, mais aussi des pays africains voisins ainsi que l’occident interroge.

Mais à l’intérieur du Mali, une voix commence à s’élever, de manière de plus en plus nette.

« Nous luttons sans soutien étranger. Nous dénonçons ces crimes parce que nous croyons à une justice possible. Pas une justice de façade, mais une vraie justice transitionnelle, pour toutes les victimes. »

Entre souveraineté de façade et impunité de fait:

Assimi Goïta avait promis que sa réussite serait celle de la jeunesse malienne. Cinq ans plus tard, les espoirs ont laissé place à la terreur, et la promesse s’est transformée en menace : celle d’un avenir déchiré par la violence, l’exil, l’oubli.

Le Mali, qui se voulait un exemple de souveraineté retrouvée, semble aujourd’hui en guerre contre lui-même et ses enfants les plus vulnérables.