Par Mohamed AG Ahmedou

Tribune anonyme « Le Général Tiani, ou l’imposture au sommet de l’État »

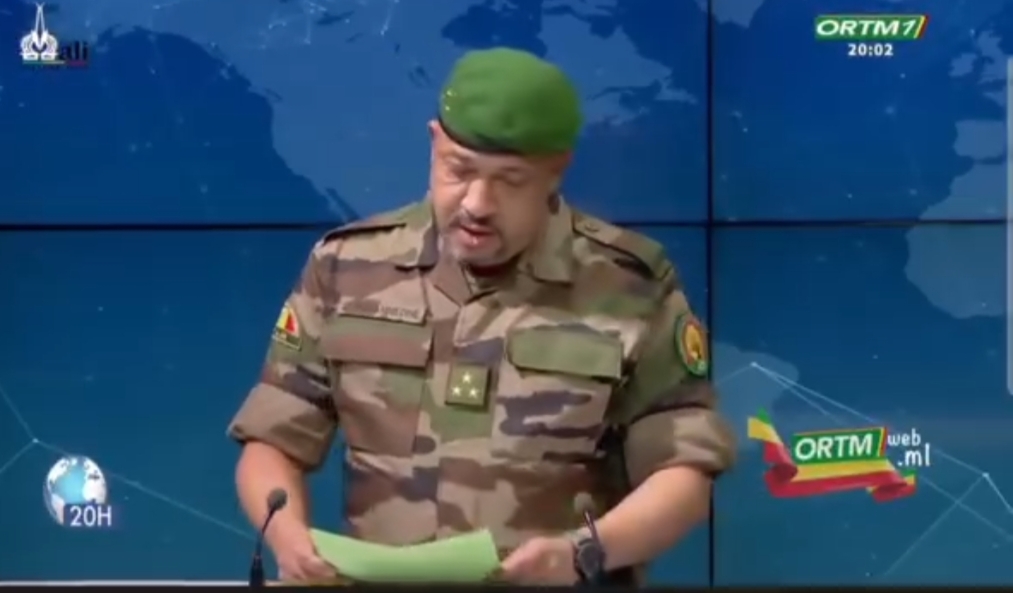

Le 26 juillet 2023, un président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, est pris en otage par ceux qui étaient censés garantir sa sécurité. L’acte brutal du Général Abdourahamane Tiani, ancien chef de la garde présidentielle, a plongé le Niger dans l’incertitude politique et institutionnelle. Depuis, une chape de plomb s’est abattue sur une société jadis marquée par la résilience, la coexistence, et la quête constante de concorde.

Mais au-delà de la rupture politique, c’est une fracture morale qui se joue au Niger. Un effondrement des repères républicains et une perversion du mérite au profit du clientélisme militaire.

Une trajectoire militaire bâtie sur les silences et les faveurs

Dans une tribune anonyme largement relayée sur les réseaux sociaux, un auteur, se réclamant de l’institution militaire nigérienne, dresse un portrait accablant du chef de la junte. Le texte, sans fioritures, pointe les manquements, les fuites face à la responsabilité, et les promotions obtenues non par le mérite mais par l’entregent et la proximité politique. Il y est question d’une mutinerie à N’Guigmi, d’un homme caché derrière des murs pendant que ses soldats, affamés, exprimaient leur détresse. On y découvre un Tiani incapable de commander, mais promu par les failles d’un système en quête de figures loyales plutôt que compétentes.

Plus qu’une dénonciation personnelle, cette tribune soulève une question structurelle : comment un homme aussi décrié par ses pairs a-t-il pu se hisser au sommet de l’État, jusqu’à s’octroyer le grade suprême de général d’armée – sans guerre, sans victoire, sans école de guerre ? L’armée nigérienne, autrefois jalouse de ses traditions de discipline et de rigueur, semble avoir abdiqué son exigence d’excellence.

Le procès de Bazoum, ou l’instrumentalisation identitaire

Dans ce contexte, l’hostilité affichée à l’égard du président déchu Mohamed Bazoum prend une tournure troublante. Né au Niger, de parents nigériens, ancien ministre à plusieurs reprises, Bazoum est brusquement devenu, aux yeux de ses détracteurs, un « étranger ». Parce que d’ascendance arabe, certains lui contestent une nationalité pourtant jamais mise en doute durant trois décennies de vie politique active. Comme le souligne l’auteur de la tribune, la situation est absurde : « C’est comme si un jour, les Américains retiraient la nationalité de Barack Obama. »

Ce rejet identitaire trahit une stratégie : détourner le débat des enjeux de gouvernance, de corruption, ou d’éthique militaire pour le faire glisser vers le terrain nauséabond de l’exclusion. Une manœuvre classique des régimes autoritaires en quête de légitimité populaire dans le rejet de l’Autre.

Le naufrage d’un rêve républicain

Le Niger n’est pas un État artificiel. Son peuple, malgré les défis du climat et de la pauvreté, a toujours su composer avec la diversité – ethnique, linguistique, religieuse. De l’Aïr au Manga, de Zinder à Niamey, les mécanismes de dialogue et de médiation ont longtemps permis d’éviter les dérives observées ailleurs dans la région.

La Haute autorité de la concorde nationale, composée d’une mosaïque d’anciens dignitaires, de chefs traditionnels et religieux, avait été pensée comme garante de cette cohésion. Or, aujourd’hui, cette institution semble réduite au silence, incapable de freiner la dérive autoritaire d’un régime issu d’un coup de force.

L’homme en treillis, qui se présente comme le sauveur de la nation, agit en réalité comme son fossoyeur. En niant les règles du jeu démocratique, en piétinant la vérité, en récompensant la trahison, Tiani envoie un message dévastateur à la jeunesse nigérienne : pour réussir, mieux vaut mentir que mériter.

Quand la trahison devient programme politique

Le coup d’État du 26 juillet ne peut être compris sans un regard critique sur l’évolution de l’État nigérien. À force d’accepter les petits arrangements entre élites, d’ignorer les alertes venues des casernes ou des quartiers périphériques, la classe politique a permis à l’armée d’entrer par effraction dans le champ civil.

Mais la faute n’est pas seulement politique. Elle est aussi sociale. Une société qui célèbre la force brute, qui glorifie le pouvoir sans en exiger la responsabilité, devient complice – même involontaire – de sa propre servitude.

Le devoir de mémoire, contre l’amnésie militaire

Ce que cette tribune anonyme met à nu, c’est l’absence de contre-pouvoirs crédibles. Ce n’est pas seulement le récit d’un homme qui a pris l’ascenseur du pouvoir par la trahison, mais celui d’un État qui n’a pas su verrouiller ses institutions pour empêcher de telles dérives.

Au Niger, comme ailleurs, les sociétés ne se construisent pas sur les récits héroïques imposés par ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Elles se construisent sur la mémoire, la justice, et la vérité. Il revient aux intellectuels, aux journalistes, aux citoyens, d’ouvrir les yeux, de lire entre les lignes, de donner la parole à ceux qui, dans l’ombre, risquent tout pour dire ce que d’autres préfèrent taire.

Le silence est une défaite. Et parfois, les mots anonymes sont plus vrais que les discours officiels.