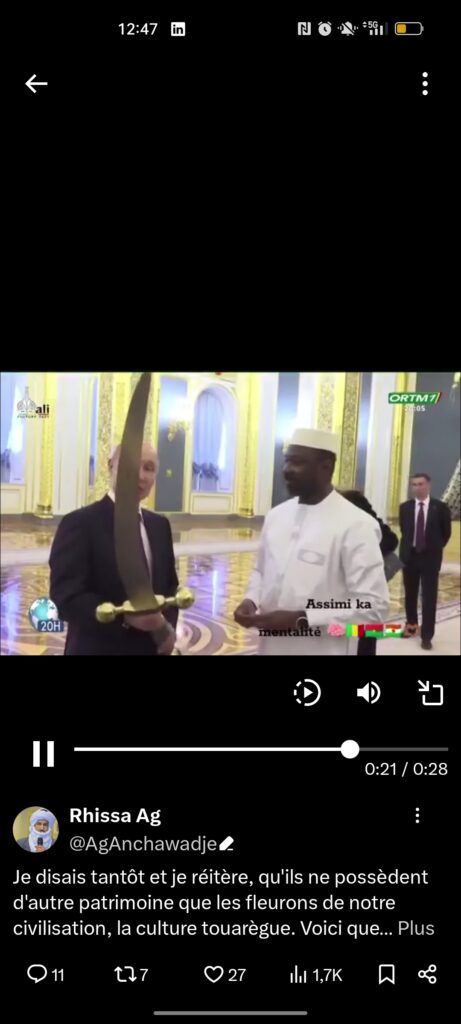

Lors de sa récente visite à Moscou, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a offert un sabre touareg au président russe Vladimir Poutine, en déclarant que cet objet symbolique lui permettrait de « neutraliser tous ses ennemis ». Quelques semaines plus tôt, le Premier ministre nigérien issu de la junte militaire, Lamine Zeine, offrait quant à lui un tableau d’art touareg au président rwandais Paul Kagame, tableau orné de la croix d’Agadez, emblème identitaire fort du peuple touareg.

Ces gestes, hautement symboliques, pourraient être vus comme des marques de diplomatie culturelle. Mais dans le contexte actuel, ils révèlent surtout une profonde contradiction – voire une instrumentalisation cynique d’un patrimoine culturel millénaire – par des régimes qui, dans le même temps, répriment durement les communautés qui en sont les dépositaires.

Une reconnaissance de façade

L’art touareg, riche, raffiné, et porteur d’un imaginaire de liberté, est devenu un outil diplomatique pour les régimes militaires de Bamako et Niamey. Offrir un sabre ou un tableau à des chefs d’État étrangers, c’est vouloir incarner une Afrique fière de ses traditions. Mais cette mise en scène masque une réalité brutale : ces mêmes autorités, qui valorisent l’esthétique touarègue à l’international, n’hésitent pas à marginaliser, stigmatiser, voire persécuter les populations touarègues sur leur propre sol.

Une guerre invisible contre les Touaregs de l’Azawad

Au Mali, le pouvoir d’Assimi Goïta mène depuis des mois une campagne militaire féroce dans la région de l’Azawad. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, des villages entiers sont bombardés par des drones, et des civils touaregs sont pris pour cibles dans ce qui ressemble de plus en plus à une expédition punitive. Des mercenaires russes du groupe Wagner – désormais rebaptisé AFRICA CORPS – sont accusés de participer à ces opérations, semant la terreur et la désolation.

Cette répression vise principalement les régions à majorité touarègue, comme Kidal, Ménaka ou Tessalit, considérées par le régime comme des foyers de rébellion. Mais ce sont les civils, les nomades, les enfants et les anciens qui en paient le prix fort. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, un sabre touareg est offert en grande pompe au Kremlin, comme symbole d’honneur et de puissance.

Une marginalisation persistante au Niger

Au Niger, la situation n’est guère meilleure. La junte militaire au pouvoir depuis le renversement du président Bazoum maintient une centralisation autoritaire à Niamey, sans réel dialogue avec les régions sahariennes. Le geste du Premier ministre Lamine Zeine à Kigali, en offrant une œuvre touarègue, contraste avec l’absence de reconnaissance politique, économique et culturelle des Touaregs dans les sphères nationales. Leur présence dans les institutions est marginale, et leur voix, souvent étouffée.

L’art comme alibi politique

Ces gestes de diplomatie culturelle pourraient être porteurs d’unité et de respect. Mais lorsqu’ils sont déconnectés d’une volonté sincère d’inclusion et de justice, ils deviennent de simples outils de propagande. Ils servent à vernir une image internationale tout en consolidant un pouvoir autoritaire, ethnocentré, et souvent violent.

Si les juntes militaires du Mali et du Niger aiment l’art touareg, elles doivent aussi aimer les Touaregs. Elles doivent reconnaître leur droit à vivre en paix, à exister politiquement, et à participer pleinement à la vie de leur nation. Sinon, ces sabres, ces tableaux, et ces symboles ne seront que des trophées creux, offerts sur les cadavres d’une culture qu’on admire, mais qu’on refuse de respecter.