La fiction de l’indivisibilité du Mali s’appuie sur une légitimation culturelle du mensonge, héritée de l’article 17 de la Charte de Kouroukanfouga.

Il est des idées qui résistent au temps non pas parce qu’elles sont vraies, mais parce qu’on a cessé de les interroger. L’indivisibilité du Mali fait partie de ces dogmes récités machinalement dans les discours politiques, les hymnes militaires et les constitutions successives. Pourtant, derrière cette formule martelée comme un serment républicain se cache une vérité dérangeante : le Mali, tel qu’il est proclamé, n’existe plus.

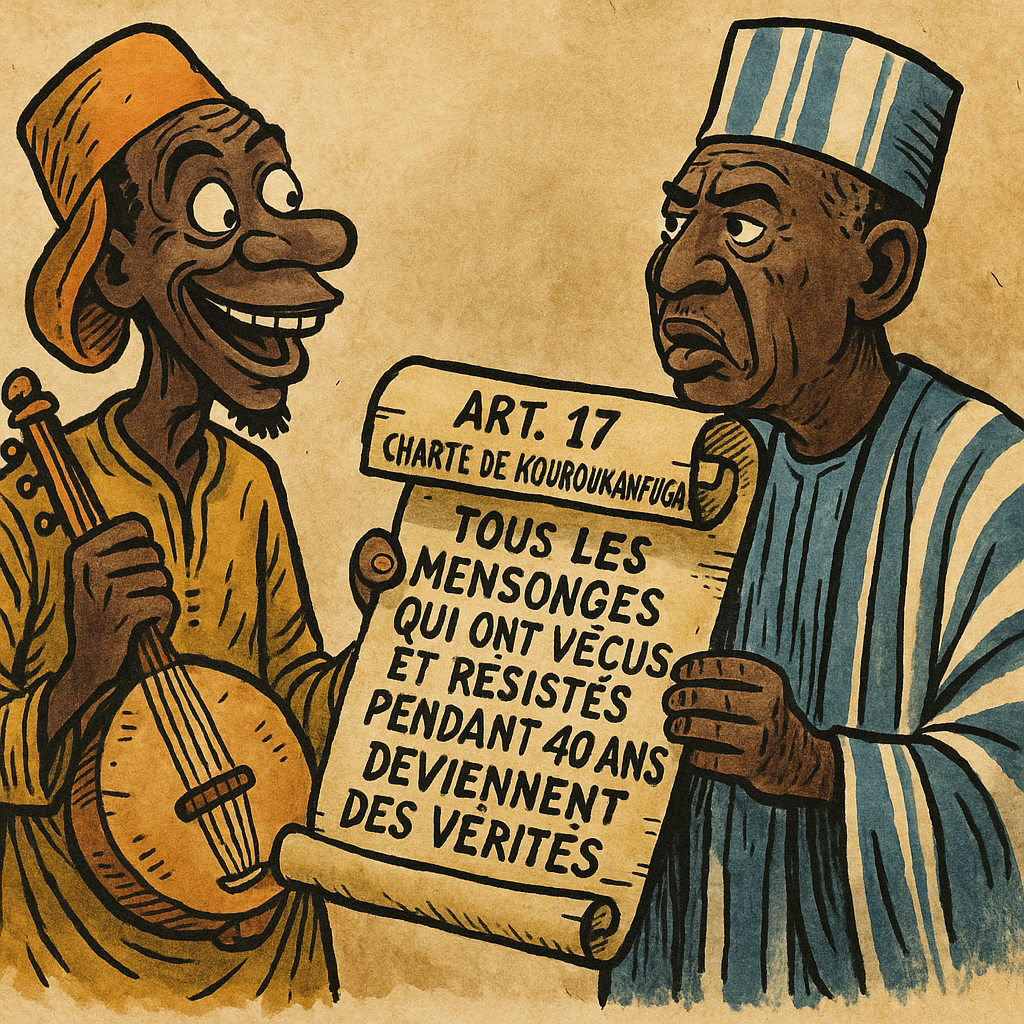

Cette fiction, que nul ne veut nommer ainsi, s’alimente depuis des décennies d’un substrat culturel dont l’un des piliers est l’article 17 de la Charte de Kouroukanfouga, souvent présentée comme l’un des premiers textes constitutionnels d’Afrique. Cet article déclare sans détour : « Tous les mensonges qui ont vécu et résisté pendant 40 ans deviennent des vérités. » Un principe que beaucoup citent avec fierté, comme s’il s’agissait d’un sommet de sagesse ancestrale. Mais qu’y a-t-il de sage à sanctifier le mensonge ? Qu’y a-t-il de noble à dire que la répétition d’une erreur finit par la justifier ?

En réalité, ce précepte est le terreau fertile d’un aveuglement collectif. Il entérine la confusion entre durée et légitimité, entre ancienneté et justesse. Il nous apprend, implicitement, qu’un mensonge suffisamment ancien peut fonder une société, devenir ciment d’un État. Et c’est exactement ce que l’idée d’un Mali indivisible est devenue : un mythe que l’histoire a cessé de contester, non parce qu’il est vérifié, mais parce qu’il est devenu confortable.

Pendant ce temps, le nord du pays s’autonomise de fait, des accords sont violés, les communautés s’isolent, les frontières internes se redessinent par les armes et par l’usure. Le territoire est éclaté, l’autorité de l’État fragmentée, les appartenances identitaires de plus en plus revendiquées. Le pays réel s’éloigne du pays rêvé, et la fiction constitutionnelle se fissure à chaque soubresaut sécuritaire ou politique.

Mais tant que nous continuons à sacraliser une vérité ancienne sans l’examiner à la lumière du présent, nous restons prisonniers d’un mirage. Et c’est là que l’article 17 devient toxique : il érige l’inertie en vertu, la résignation en doctrine. Il enseigne qu’il suffit d’attendre pour avoir raison, que toute contestation s’éteindra dans le silence du temps. Un message profondément conservateur, pour ne pas dire dangereux, dans un État qui aurait tant besoin d’inventer, de négocier, de repenser son architecture territoriale et institutionnelle.

Non, le Mali ne doit pas être indivisible simplement parce qu’il l’a toujours été. Il doit l’être — ou ne pas l’être — en fonction des choix politiques, des aspirations populaires, et des réalités du terrain. L’unité ne se décrète pas à coups de symboles figés ; elle se construit, se discute, se mérite.

Reconnaître que certains mensonges ont trop duré n’est pas une trahison. C’est un acte de lucidité. Et c’est peut-être là, dans cette rupture courageuse avec la « vérité par ancienneté », que commence la possibilité d’un Mali enfin en phase avec lui-même.