Écrit par Mohamed AG Ahmedou journaliste, acteur de la société civile malienne et spécialiste des dynamiques politiques et sécuritaires sahelo-sahariennes.

Bamako reste encore une ville bouillonnante, bruyante, saturée de motos et de klaxons. Pourtant, l’insécurité qui grignote méthodiquement ses abords n’est plus une rumeur lointaine : elle se rapproche, implacable, et menace d’étouffer la capitale malienne. Pour 70 % des Bamakois, qui ne voyagent pas ou qui vivent bercés par les discours propagandistes relayés par les communicants officiels de la junte, la guerre demeure abstraite. Mais les faits sont là : bus incendiés, citernes de carburant détruites, voyageurs kidnappés ou assassinés.

Une stratégie de strangulation

Depuis début septembre 2025, les groupes affiliés au JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) ont franchi un nouveau seuil. L’axe Kayes, vers le Sénégal, est désormais bloqué. Au sud, entre Bougouni, Sikasso et Kolondièba, qui mènent directement à la Côte d’Ivoire, le trafic est paralysé. Vers Tengréla, à la frontière ivoirienne, les routes sont sous contrôle djihadiste. À l’est, sur la route Bamako-Ségou, les attaques se multiplient.

Les djihadistes ne cherchent pas une conquête territoriale immédiate, mais une asphyxie économique progressive. Leur logique est claire :

Interdiction de faire entrer du carburant à Bamako ;

Taxations forcées de voyageurs (jusqu’à 10 000 FCFA par passager) ;

Incendies ciblés de bus et de camions-citernes.

En frappant les artères vitales du pays, ils transforment les axes routiers en zones grises où l’État perd de sa substance et où se dessine une gouvernance parallèle.

Le front du sud, un basculement

Historiquement, les djihadistes recrutaient au Nord et au Centre. Désormais, les vidéos et messages de propagande diffusés par le JNIM intègrent des recrues originaires du Sud et de l’Ouest. Ce glissement traduit une extension du vivier humain et une capacité d’adaptation inquiétante : les frustrations locales, liées à l’absence d’État et à la dégradation socio-économique, deviennent une ressource militante.

« Avant, on pensait que ça concernait Mopti et Tombouctou. Aujourd’hui, même à Kolondièba, à Sikasso, on vit avec la peur. Les jeunes de chez nous rejoignent les katibas », confie Amadou, enseignant réfugié temporairement à Bamako.

Cette évolution rend la menace plus profonde encore : Bamako n’est plus protégée par sa distance géographique. Elle est encerclée, symboliquement et physiquement.

Les routes de la peur

Les témoignages recueillis auprès de voyageurs dressent un tableau glaçant.

« On nous a fait descendre à un barrage. Ils ont demandé l’argent, 10 000 francs par personne. Ceux qui n’avaient rien ont été humiliés, certains frappés », raconte Mariam, commerçante revenue d’un voyage sur l’axe Kayes-Bamako.

Un chauffeur de bus de la compagnie Diarra Transport, dont trois véhicules ont été incendiés début septembre, décrit une angoisse quotidienne :

« Quand je prends le volant, je ne sais pas si j’arriverai vivant. On n’a pas de protection, pas d’escorte. Les djihadistes choisissent leurs cibles comme ils veulent. »

Au Sénégal, l’émotion est vive après l’enlèvement de six routiers. « Leur disparition est un drame. Ils transportaient juste des marchandises. Comment continuer à travailler dans ces conditions ? » interroge un membre de l’Union des Routiers du Sénégal.

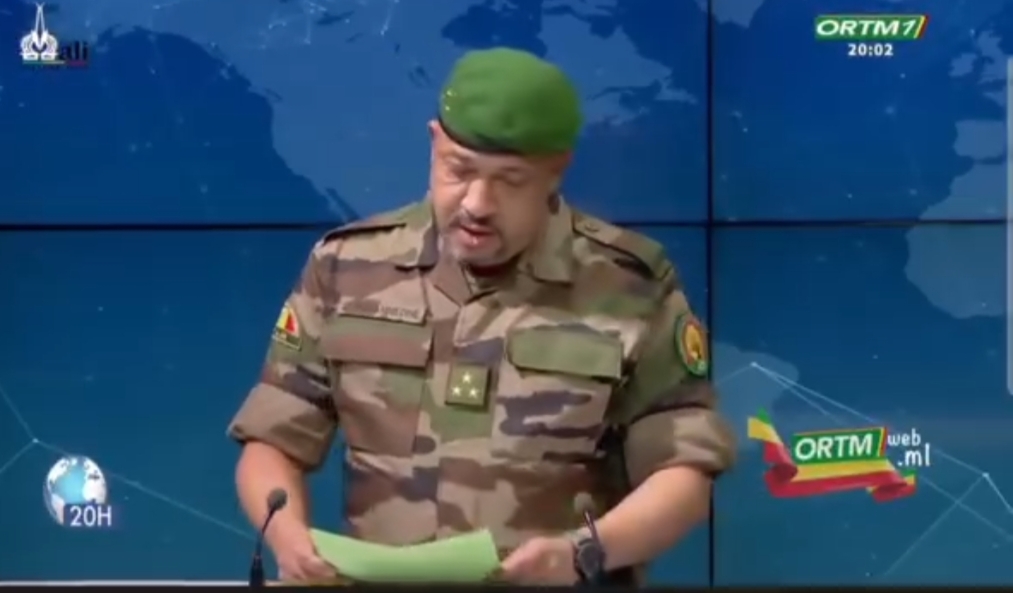

La parole contre la réalité

Face à cette situation, le discours officiel peine à masquer l’impuissance. Assimi Goïta et ses porte-parole dénoncent un « terrorisme médiatique », accusant un prétendu complot international. Dans le même temps, les propagandistes de la junte multiplient vidéos et insultes contre les opposants, réduisant le débat public à des invectives.

Ce décalage entre la parole et la réalité accentue le sentiment d’abandon ressenti par les populations. « Quand un bus brûle, personne du gouvernement ne parle. On a l’impression que nos vies ne valent rien », s’indigne une étudiante originaire de Ségou.

L’économie sous contrainte

Le blocage des routes ne relève pas seulement du militaire. Il inaugure une économie parallèle, où des opérateurs économiques négocient directement avec les groupes armés pour faire circuler leurs marchandises. Ces arrangements consacrent les djihadistes comme arbitres de facto des échanges transfrontaliers.

Ce glissement est lourd de conséquences : l’État perd non seulement sa légitimité sécuritaire, mais aussi son rôle de régulateur économique. Dans un pays où le commerce routier constitue la colonne vertébrale de l’économie, chaque bus brûlé, chaque citerne détruite, résonne comme une attaque contre la souveraineté nationale.

Un test décisif pour la junte

La junte promet une « stratégie de reconquête », annoncée pour le 8 septembre. Mais la crédibilité du pouvoir militaire est déjà entamée par ses retards, ses annonces sans lendemain et sa gestion hypercentralisée. Si cette opération échoue, le risque est grand de voir s’installer une nouvelle norme : celle d’un blocus durable, imposé par des groupes armés plus mobiles et mieux connectés que l’armée malienne.

L’enjeu n’est pas seulement sécuritaire : il est politique, économique, psychologique. Les djihadistes ne veulent pas prendre Bamako d’assaut, mais la mettre à genoux par strangulation. Le dernier havre de paix du pays vacille.

Une responsabilité partagée

Dans ce bras de fer, ni les opposants ni les militaires au pouvoir n’ont intérêt à voir ces « gringalets », comme les appelle un citoyen de Bamako, investir les villes. Pourtant, les divisions internes, les jeux de propagande et l’absence de stratégie concertée ouvrent un boulevard aux groupes armés.

La question n’est plus de savoir si Bamako est menacée. Elle l’est déjà. La véritable question est de savoir si l’État malien saura redevenir l’interlocuteur exclusif de ses citoyens. Faute de quoi, la capitale elle-même pourrait devenir l’épicentre d’une nouvelle phase de la guerre sahélienne, où la normalisation du chaos se substitue à l’ordre républicain.