Écrit par Mohamed AG Ahmedou, journaliste et spécialiste des dynamiques politiques sécuritaires sahelo-sahariennes.

Bamako – Le tribunal de première instance de la commune I du district de Bamako s’est récemment saisi de la plainte déposée par des partis politiques maliens dissous par la junte militaire. Pour certains acteurs politiques, cette initiative judiciaire représentait une lueur d’espoir dans un paysage institutionnel verrouillé. Mais pour la majorité des observateurs, il ne s’agit que d’un épisode de plus dans la mise en scène orchestrée par un régime autoritaire qui a méthodiquement étouffé la justice malienne et réduit l’espace politique à néant.

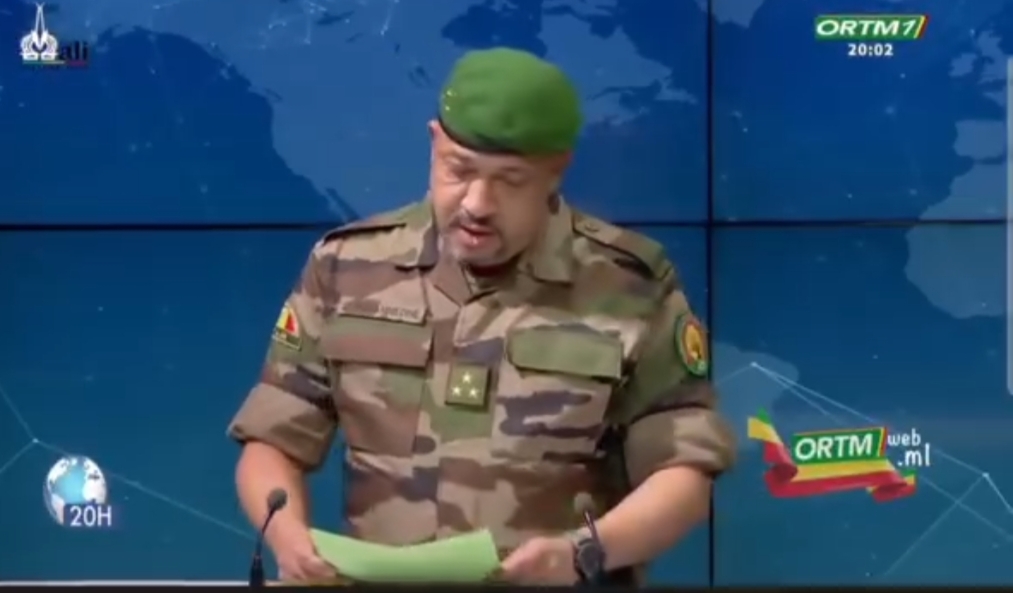

« La Cour constitutionnelle comme la Cour suprême sont désormais aux ordres de la junte. La justice a cessé d’exister comme pouvoir indépendant », confie un avocat bamakois. Depuis son arrivée au pouvoir par le coup d’État du 18 août 2020, la junte, incarnée par les cinq colonels putschistes et épaulée par un ministre de la Justice réputé pour ses pratiques clientélistes, a transformé les institutions en instruments d’allégeance.

Trois tendances favorables à la disparition des partis

Un ancien élu malien distingue trois logiques derrière cette volonté de bannir la vie politique organisée.

D’abord, une partie de l’opinion populaire désabusée, qui considère que depuis la libéralisation politique de 1992, les partis n’ont pas su répondre aux attentes : ni gouvernance vertueuse, ni progrès économique, ni justice sociale. Cette désillusion nourrit l’argumentaire des partisans d’une tabula rasa.

Ensuite, une catégorie d’anciens militants et de jeunes déçus qui, ayant échoué à s’imposer au sein de formations politiques, se sont ralliés au régime militaire. « Beaucoup de jeunes se sont égarés, croyant trouver une opportunité de carrière en soutenant l’autoritarisme », analyse un universitaire malien. Cette mouvance sert aujourd’hui de caution civile à la junte.

Enfin, la troisième tendance est la plus explicite : les militaires eux-mêmes. En supprimant les partis, ils neutralisent toute alternative électorale et préparent le terrain à une confiscation durable du pouvoir. L’argument de « l’inefficacité des partis » masque à peine une volonté de régner sans partage. « Pour les colonels, les partis sont un danger. Les abolir, c’est verrouiller l’horizon politique », résume un ancien député.

Une justice asphyxiée

Dans ce contexte, l’action du tribunal de première instance apparaît comme un trompe-l’œil. La perspective d’une décision favorable aux partis dissous semble illusoire. « Même si une juridiction de premier degré leur donnait raison, la Cour suprême, sous influence directe, casserait l’arrêt », commente une source judiciaire. La judiciarisation de la vie politique n’est ici qu’un prolongement du contrôle autoritaire.

Le cas malien s’inscrit dans une dynamique plus large observée au Sahel, où les régimes militaires, au nom de la lutte contre l’insécurité et la corruption, fragilisent les institutions démocratiques. Au Burkina Faso comme au Niger, l’argument de l’« échec des partis » sert à justifier la concentration du pouvoir entre les mains des putschistes.

Vers une confiscation durable du pouvoir

À Bamako, la dissolution des partis traduit moins une réforme qu’une mutation autoritaire. Elle consacre la victoire d’un projet : celui d’une junte qui n’entend ni organiser d’élections, ni rendre des comptes. Le silence imposé aux partis n’est pas la fin des dysfonctionnements politiques, mais l’enterrement d’un pluralisme déjà fragile.

Reste une question : dans un pays meurtri par la guerre, la misère et l’isolement diplomatique, combien de temps la société malienne pourra-t-elle tolérer cette confiscation ?