Par Mohamed AG Ahmedou.

Dans un silence glaçant, l’adjudant-chef Ibrahim Sidibé, militaire malien capturé en fin juillet 2024 par les combattants du CSP-DPA devenu le Front de Libération de l’Azawad (FLA) en novembre 2024, est mort en captivité un an plus tard. Sa disparition, largement ignorée par les autorités de Bamako, met crûment en lumière une réalité que la junte militaire s’efforce de masquer : l’abandon assumé de ses propres soldats au profit d’opérations de communication opportunistes et de tractations obscures avec les groupes armés.

Une capture symbolique, un témoignage gênant

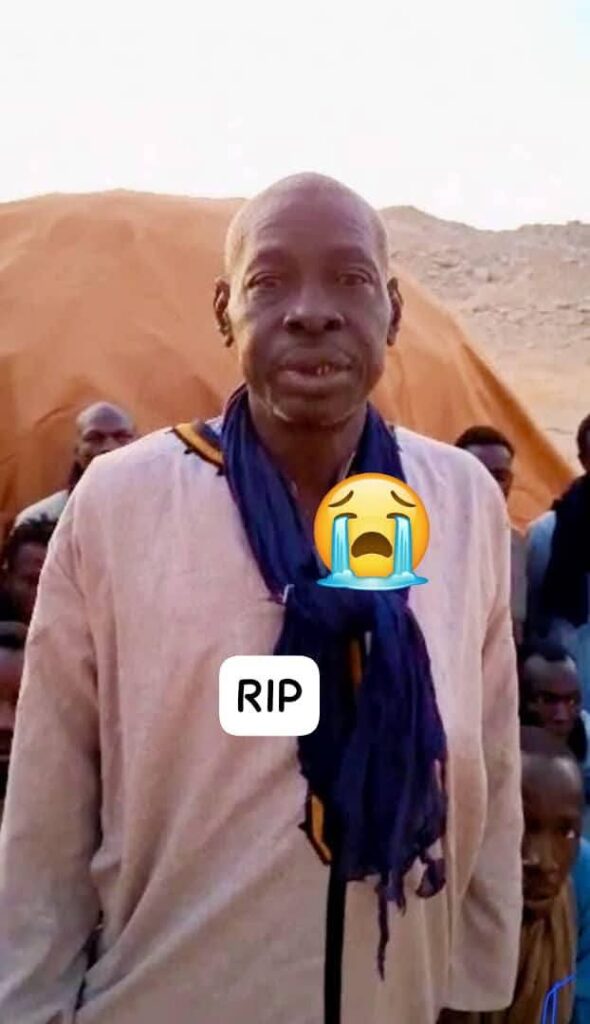

Le 27 juillet 2024, Ibrahim Sidibé tombe aux mains des combattants du FLA lors de la bataille de Tinzawatene, dans l’extrême nord-est du Mali. Rapidement, une vidéo de sa captivité circule. On y voit un militaire épuisé, mais lucide, livrant un témoignage explosif. Il accuse les mercenaires russes de Wagner, bras armé de la junte dans les régions septentrionales, d’avoir « décapité et tué des civils touaregs », mentionnant le meurtre de deux anciens à Abeibara, deux jours avant la bataille.

Ce témoignage, potentiellement compromettant pour les autorités, n’a jamais été repris, ni démenti, ni même évoqué publiquement par l’État malien. Aucune tentative sérieuse de négociation n’est entreprise pour obtenir sa libération, malgré les appels de sa famille et de certains de ses frères d’armes. À Bamako, la ligne est claire : pas de vagues, pas de remous, surtout lorsque cela implique les partenaires russes.

Des preuves accablantes, mais ignorées

Ironie tragique : les images retrouvées par le FLA dans les téléphones saisis à Tinzawatene montrent Ibrahim Sidibé, en compagnie d’autres soldats maliens et de mercenaires de Wagner, participant au pillage d’une boutique abandonnée dans la localité d’Abeibara. Cette scène, documentée, révèle un climat de guerre sale, d’anomie militaire et d’impunité ordinaire.

L’adjudant-chef, pourtant, n’est pas seul dans cette dérive. Il n’est ni un héros, ni un monstre. Il est le produit brut d’un État en faillite, d’un commandement militaire déboussolé, d’une armée infiltrée par des logiques mercenaires. En refusant de plaider sa cause ou d’assumer ses responsabilités, la junte choisit l’oubli. Ibrahim Sidibé n’existe plus. Ni vivant, ni mort.

Une diplomatie du troc à géométrie variable

La mort de Sidibé intervient dans un contexte déroutant. Fin juillet 2025, la junte organise une mise en scène soigneusement calibrée autour de la libération de quatre chauffeurs marocains détenus par l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). L’opération est présentée comme un « triomphe diplomatique ». La télévision d’État diffuse images, éloges et communiqués triomphants. Pourtant, selon plusieurs sources sécuritaires, cette libération aurait été obtenue au prix d’une rançon d’un milliard de francs CFA et de la libération de Dadi Ould Chouaib, figure du jihadisme sahélien.

La question est simple : pourquoi l’État malien déploie-t-il autant de moyens pour négocier la libération de ressortissants étrangers, tout en négligeant ostensiblement le sort de ses propres militaires ? Depuis 2024, des dizaines de soldats maliens sont détenus par des groupes armés au nord et au centre du pays : JNIM, FLA, État islamique. Aucun effort diplomatique, aucune médiation, aucune preuve de vie n’est relayée. Le silence est total.

Abandon des militaires : une politique assumée ?

Les cas s’accumulent. À Kewala (février 2024), plusieurs soldats maliens sont capturés par le JNIM. À Boulkessi (1er juin 2025), une base est attaquée, les survivants pris en otage. Le capitaine Cissé, prisonnier du FLA avec une vingtaine d’hommes, envoie plusieurs messages relayés par ses ravisseurs. Aucune réponse officielle. Pas même un geste.

Le contraste avec la diplomatie active en faveur des otages marocains est révélateur. Il établit une hiérarchie des vies humaines que beaucoup de militaires maliens ont aujourd’hui du mal à comprendre. À quoi bon servir sous le drapeau, risquer sa vie, si l’État pour lequel on combat vous laisse mourir en silence ?

Une armée délitée, une cohésion minée

Le message envoyé par la junte à son armée est clair : la communication prime sur la loyauté. La propagande remplace la stratégie. Et les relations publiques passent avant le devoir de protection. Ce choix politique a des conséquences gravissimes. Il mine le moral des troupes. Il affaiblit la cohésion déjà fragile d’une armée déployée sur trop de fronts. Il encourage les désertions, les mutineries, et les alliances parallèles avec les chefs locaux, milices ou groupes armés.

Plus encore, cette logique contribue à aggraver la fracture entre le nord et le sud ou entre le centre et le Sud et entre les populations nomades du Sahel et le pouvoir central, entre ceux qui meurent pour le drapeau malien et ceux qui s’en servent comme décor de parade.

Une faillite éthique et stratégique

Le cas Ibrahim Sidibé révèle l’impasse dans laquelle le Mali est plongé. Un État militarisé, hypertrophié, sans boussole morale, piloté par une junte plus préoccupée par son image internationale que par la survie de ses soldats. Un État qui pactise avec des groupes terroristes pour redorer son blason, tout en abandonnant ses militaires à un sort cruel.

Ce n’est pas seulement une faute politique. C’est une trahison du lien républicain, une rupture de confiance profonde entre l’armée et la nation. Et c’est, à terme, le risque d’un effondrement de l’appareil militaire lui-même, miné de l’intérieur par le cynisme de ses propres dirigeants.

Ibrahim Sidibé est mort oublié. Il ne sera pas décoré. Son nom ne sera pas gravé sur un mur d’honneur. Mais son silence résonne comme un verdict : celui d’un régime qui ne protège que ce qui peut être médiatisé, et sacrifie tout ce qui gêne sa version du récit national.