Par Mohamed AG Ahmedou.

Mercredi 23 juillet 2025

Mali – Emnaghil, région de Gao. Le 22 juillet, un nouvel hélicoptère des Forces armées maliennes (FAMa), accompagné de mercenaires russes du groupe Africa Corps, s’est écrasé à 65 kilomètres au nord de Gao, dans la zone de Tin-Aouker. Selon des informations croisées obtenues par notre rédaction auprès de sources locales, l’équipage était composé de deux pilotes russes gravement blessés et d’un tireur malien décédé carbonisé dans l’appareil.

Ce crash porte à huit le nombre d’hélicoptères abattus ou accidentés au Mali en moins de deux ans. À ces pertes s’ajoutent au moins quatre avions de combat de type Sukhoï 24 tombés dans les régions de Gao et Kidal entre juin et juillet 2025. En 2023, un avion de transport Illiouchine s’écrasait à l’aéroport de Gao, précédé par une chute d’aéronef militaire à Moussabougou, en périphérie de Bamako.

Le théâtre d’une guerre qui ne dit pas son nom

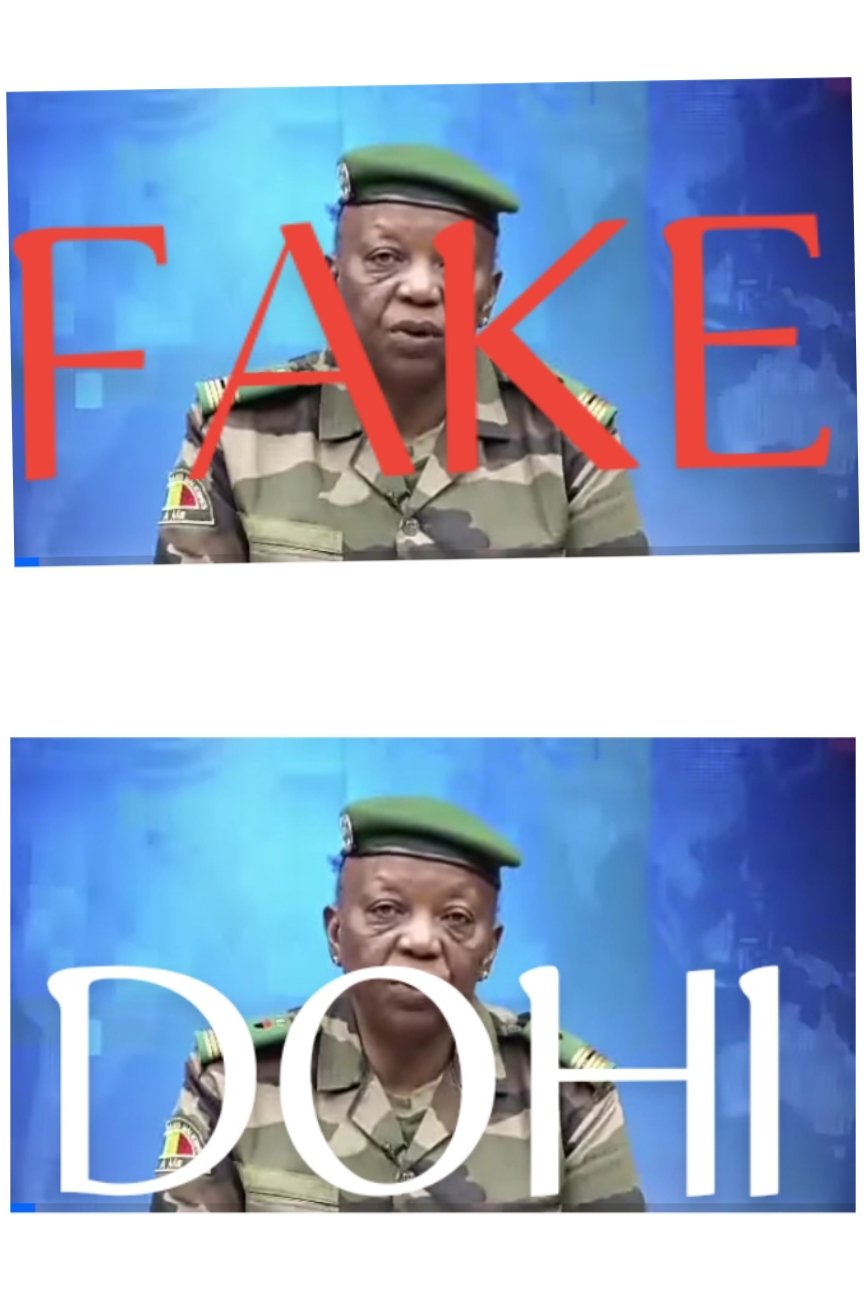

Pourtant, loin d’un aveu d’échec, l’appareil étatique malien semble préférer l’écran de fumée à la transparence. Le même jour que le crash, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) s’est empressée de détourner l’attention du public vers une annonce spectaculaire : la saisie par la douane malienne d’une prétendue cargaison de matériel militaire asiatique — tenues, rangers, turbans — destinée, selon la version officielle, aux combattants du Front de libération de l’Azawad (FLA), désormais qualifié d’organisation terroriste par le régime de Bamako.

La présentation télévisée, orchestrée par la colonel-major Sagara sur les antennes de l’ORTM, a exhibé de prétendus blasons du FLA, dans une tentative de communication grossièrement montée. Or, des sources militaires maliennes, s’exprimant sous couvert d’anonymat, indiquent que cette cargaison serait en réalité destinée au Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA), allié de circonstance de la junte depuis 2022. Une diversion médiatique à peine masquée, à l’heure où l’armée malienne accumule les revers et où le soutien populaire s’effrite.

Une stratégie d’évitement face à une cascade de défaites

Sur le terrain, la réalité est autrement plus accablante. À la frontière entre Tombouctou et Goundam, 13 soldats maliens et 5 mercenaires russes ont été tués dans une embuscade tendue par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), branche d’al-Qaïda au Sahel. Trois véhicules ont été détruits et plusieurs autres abandonnés par des militaires en déroute. Dans le sud du pays, à Sikasso, le JNIM a de nouveau frappé : 8 soldats ont été tués à Noumoubougou, 23 à Nianbougou, et d’autres ont été enlevés, selon des témoignages de rescapés.

L’onde de choc atteint les populations civiles. À Ségou, des centaines de familles fuient à pied ou sur des charrettes, chassées par les jihadistes qui imposent leur loi : taxes, zakats, prêches obligatoires. Le 22 juillet encore, le poste militaire de Ouani a été attaqué : 5 soldats tués, un enlevé.

Le mirage sécuritaire de la junte

Face à cette série noire, la junte militaire malienne – soutenue par la Russie via Africa Corps – continue d’agiter l’épouvantail du séparatisme touareg et de la menace terroriste, tout en niant ses propres échecs tactiques et diplomatiques. Le silence du gouvernement sur les pertes humaines et matérielles est assourdissant. Pire, les autorités cherchent à criminaliser les populations nomades du nord, dans une stratégie de bouc émissaire vieille comme le monde.

Le Front de libération de l’Azawad, pour sa part, dément tout lien avec le matériel présenté par la DIRPA. « Nos combattants ne portent pas de rangers, ni de treillis inadaptés aux conditions désertiques », tranche un responsable du FLA joint par nos soins. Pour lui, la manœuvre vise à recentrer la colère populaire sur un ennemi imaginaire, pendant que le Sahel s’effondre sous les coups de boutoir des jihadistes.

Le Sahel livré au JNIM

Ce même 22 juillet, le JNIM revendiquait à travers des groupes de communications sur WhatsApp, la destruction du pipeline pétrolier nigérien pour la deuxième fois en seulement quelques mois d’intervalle, dans la région de Dosso entre les les localités de Yaya et Dankassari , près de la frontière avec le Bénin. Une opération symbolique et stratégique, qui démontre l’extension inquiétante de la menace sur les infrastructures vitales des États de la région.

Les groupes jihadistes ne se contentent plus d’attaquer des convois militaires. Ils ciblent désormais les intérêts économiques régionaux, comme les usines minières de Kayes et Naréna (Mali), les chantiers de Fada N’Gourma (Burkina Faso), ou encore les routes commerciales internationales.

Un syndicat militaire sans boussole

Le syndicat des putschistes de l’AES (Alliance des États du Sahel : Mali, Niger, Burkina Faso) s’enfonce chaque jour un peu plus dans une guerre sans stratégie claire, s’isolant du reste du continent et s’enfermant dans une rhétorique anti-occidentale creuse, pendant que le Sahel devient un terrain d’expérimentation meurtrier pour les forces irrégulières étrangères.

Le discours de façade tenu par les juntes de Bamako, Niamey ou Ouagadougou ne peut dissimuler les pertes réelles ni l’échec d’un appareil militaire de plus en plus décrié. Sur les réseaux sociaux, les critiques se multiplient. Les voix dissidentes, à l’instar de Moussa Mara, empêché de voyager, ou d’activistes exilés, dénoncent un effondrement sécuritaire, moral et politique.

Vers une déflagration régionale ?

Alors que l’Union africaine observe dans un silence pesant, que la CEDEAO demeure impuissante, et que l’Europe peine à définir une politique cohérente face à l’expansion jihadiste, les populations civiles paient le prix fort d’une guerre dont les enjeux dépassent désormais les frontières du Sahel.

Les récents évènements appellent à repenser radicalement la stratégie de lutte contre le terrorisme, à restituer la parole aux peuples du Sahel, et à rompre avec les illusions militaro-mercenaires véhiculées par des régimes en perte de contrôle.

Le silence d’un État est parfois plus bruyant que la guerre elle-même. Et au Mali, ce vacarme assourdissant ne laisse plus place au doute.