Par MOHAMED AG AHMEDOU

Tillabéri – Juillet 2025.

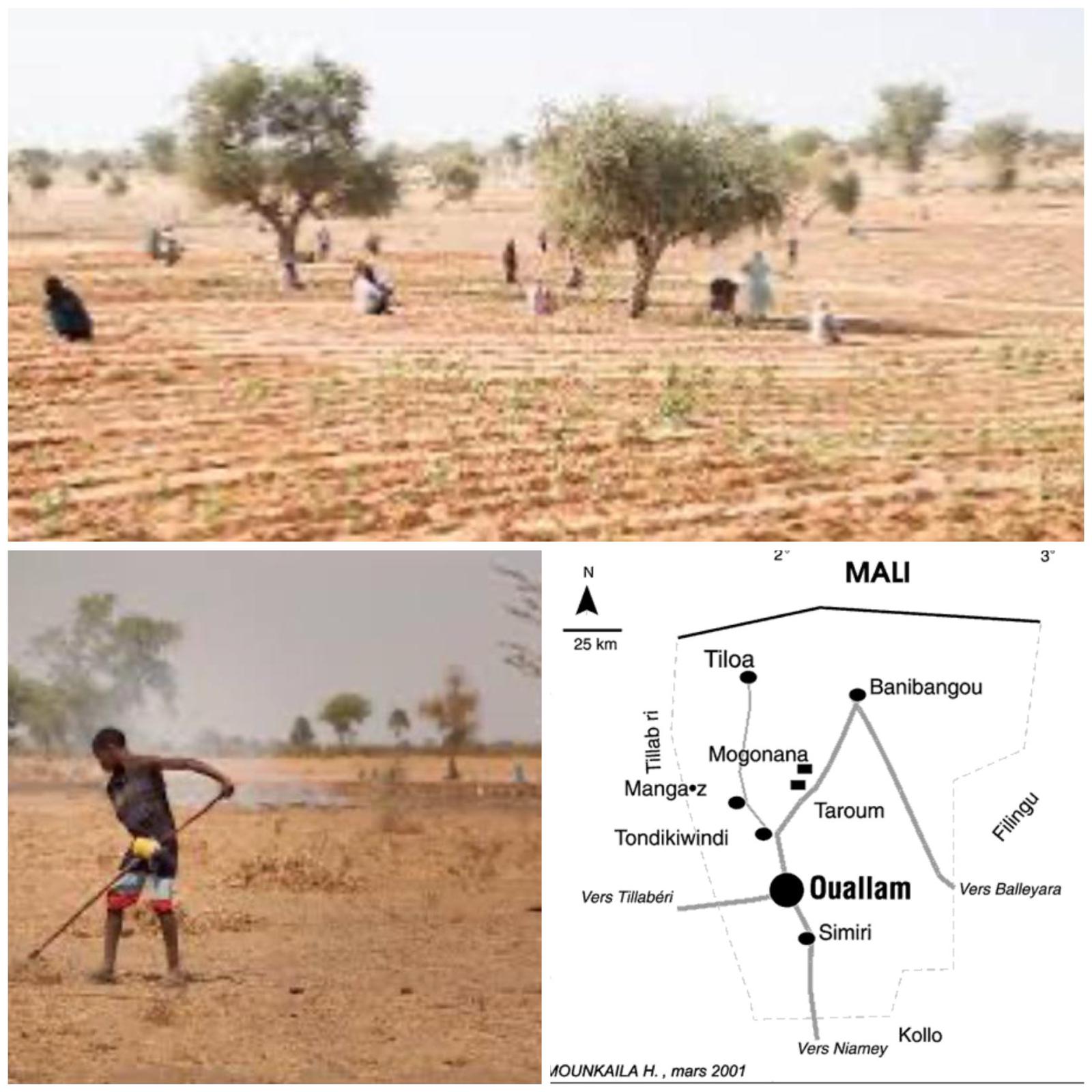

Le silence des autorités nigériennes pèse désormais aussi lourd que les rafales des fusils-mitrailleurs qui fauchent, sans relâche, les vies des innocents dans l’ouest du pays. Deux massacres, à peine espacés de quelques jours, ont endeuillé la région de Tillabéri. Le 15 juillet, 36 civils ont été exécutés à 15 kilomètres de Oualam. Le 19, 18 autres ont été tués dans la commune d’Anzourou. À Marga-Marga, Bissatchiré, et bien d’autres localités, les bourreaux ont opéré avec la même précision, la même cruauté, et surtout – la même impunité.

Dans deux tribunes incisives, le chroniqueur Samir Moussa dresse un constat implacable : le Niger est devenu un État orphelin, vidé de son autorité, déserté par ses dirigeants, transformé en cimetière silencieux pour ses citoyens les plus vulnérables. “Ils n’étaient pas des généraux : alors ils n’ont pas été protégés”, écrit-il avec une rage contenue mais palpable. Cette phrase, à elle seule, résume la tragédie d’un pays où les titres et les galons protègent davantage que la Constitution, et où la géographie de la mort épouse celle de l’abandon politique.

Une armée présente, mais absente

À quelques encablures de ces lieux de massacre, des bases militaires sont censées dissuader les assauts terroristes. À Oualam, notamment, l’une des plus importantes garnisons du pays campe dans l’inertie. “Les armes dorment. Les drones s’enrayent. Les soldats attendent des ordres qui ne viennent jamais… ou trop tard”, dénonce Samir Moussa. Ces soldats ne manquent pas de courage, mais de consignes. Ils sont piégés entre un commandement déconnecté et une hiérarchie plus soucieuse de ses privilèges que de ses responsabilités.

Ce hiatus entre le haut commandement militaire et les réalités du terrain n’est pas un détail administratif : c’est une brèche dans laquelle s’engouffrent les groupes armés. L’État islamique au Grand Sahara (EIGS) le sait. Il frappe dans les interstices de l’indifférence, là où la République a laissé le terrain vide.

Une junte en habits d’apparat

Depuis le coup d’État de juillet 2023, le général Abdourahamane Tiani et ses hommes se sont emparés de la gouvernance avec la promesse de restaurer la sécurité nationale. Deux ans plus tard, les chiffres macabres se succèdent et les discours officiels résonnent dans le vide. Pendant que les civils tombent, “la junte célèbre ses promotions, s’invente des titres ronflants, se distribue des médailles creuses”, ironise Samir Moussa, dans un style acéré qui rappelle les grandes plumes dissidentes du continent.

Ce n’est plus simplement une crise sécuritaire. C’est une faillite morale. Une armée sans boussole, un pouvoir sans peuple, une junte sans honte. Et face à eux, des populations entières qui deviennent les otages d’un double péril : celui des balles djihadistes et celui du silence des institutions.

Une stratégie du chaos

Dans les lignes de Samir Moussa, on ne lit pas seulement l’indignation : on y perçoit l’esquisse d’un diagnostic politique. Les massacres de Tillabéri, selon lui, ne sont pas des “faits divers” ou des incidents isolés. Ils relèvent d’une stratégie de terreur ciblée, avec un objectif territorial. Le centre-ouest du Niger, frontalier du Mali et du Burkina Faso, est une zone stratégique que les groupes armés cherchent à contrôler en semant la terreur, en vidant les villages, en réduisant l’État à un fantôme administratif.

Or, ce que la junte refuse d’admettre – ou feint d’ignorer – c’est que l’absence de réponse étatique alimente précisément ce projet d’expansion terroriste. Chaque vie perdue sans justice, chaque attaque sans riposte, chaque silence officiel devient une victoire idéologique pour les terroristes.

Une fracture citoyenne

Peu à peu, une fracture irréversible se creuse entre les populations rurales et un pouvoir retranché dans ses garnisons climatisées. Les communautés d’Anzourou, de Marga-Marga ou de Bissatchiré n’attendent plus rien de Niamey. Elles n’espèrent plus que des routes sécurisées, des patrouilles régulières, une simple présence humaine de l’État. Mais ce minimum vital est désormais un luxe.

“La junte semble avoir une pierre à la place du cœur”, assène Moussa, sans fioritures. Cette phrase, brutale, illustre une réalité désespérante : un État devenu autiste, sourd aux appels de détresse, incapable de compassion ou d’action.

L’espoir par la parole

Il reste pourtant un espoir : celui des consciences debout. “Les citoyens de Marga-Marga, Bissatchiré, Oualam, Anzourou […] peuvent compter sur la solidarité des bonnes âmes”, conclut Samir Moussa. Le chroniqueur convoque ici une responsabilité collective : celle des intellectuels, des journalistes, des voix libres du Niger et d’ailleurs. Car si l’État tue par son absence, la société peut encore résister par sa mémoire, son témoignage, son indignation.

“Le peuple n’est pas stupide. Il observe. Il compte les morts. Il retient les silences.” Ce peuple, Samir Moussa le replace au centre. Il le redonne à lui-même, en lui rendant la parole que les fusils ont tenté d’éteindre.

Et au bout de cette nuit sanglante, peut-être viendra le jour où les morts de Tillabéri ne seront plus seulement des chiffres, mais des accusations. Peut-être que ces 36 et ces 18 vies volées deviendront les preuves d’un procès national à venir – celui d’un pouvoir qui n’aura pas su protéger, ni gouverner, ni aimer son peuple.