(D’après une analyse de Sambou Sissoko)

Au Mali, le temps semble figé depuis la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta en août 2020. Ce qui devait être une transition exceptionnelle, dans un contexte d’instabilité sécuritaire et institutionnelle, s’est peu à peu mué en un régime autoritaire, désormais assumé. L’annonce récente d’un mandat de cinq ans renouvelable « jusqu’à pacification » acte un basculement politique décisif. À défaut d’élections, la junte se dote d’un calendrier sans fin.

Dans une tribune acerbe, l’analyste malien Sambou Sissoko alerte : « Ce qui devait être une transition exceptionnelle est désormais un pouvoir sans fin, déconnecté du peuple et fondé sur l’arbitraire. » La junte, poursuit-il, s’arroge le droit d’édicter elle-même les conditions de son maintien, en s’abritant derrière un terme aussi flou que lourd de significations historiques : la pacification.

Or ce mot n’a rien d’innocent. Il porte en lui les stigmates d’une époque coloniale où l’ordre imposé passait par la répression brutale. « Pacifier », dans le lexique du pouvoir militaire malien actuel, ne signifie pas restaurer la paix, mais contrôler, réduire au silence, écraser toute voix discordante. Un renversement sémantique qui révèle une stratégie politique : tant que la pacification ne sera pas achevée selon les critères de ceux qui tiennent le pouvoir , le retour à l’ordre démocratique pourra être indéfiniment différé.

Mais que recouvre cette pacification ? La fin du terrorisme ? Le retour de l’État à Kidal ? La sécurisation des écoles fermées depuis des années ? Ou plus prosaïquement, l’éradication de toute opposition politique ? « Personne ne le sait. Et c’est précisément l’objectif », souligne Sissoko. En cultivant cette indéfinition, le régime se donne carte blanche pour prolonger son règne sous couvert d’exception sécuritaire.

Le double discours érigé en méthode

Les contradictions du pouvoir militaire sont de plus en plus flagrantes. Le régime condamne publiquement les groupes armés qu’il accuse de terrorisme, tout en intégrant certains de leurs anciens cadres dans les instances de la transition. À Bamako, on négocie en coulisses avec les djihadistes du JNIM, pendant que l’on promet au peuple une guerre sans merci contre les mêmes groupes. « Le double discours est devenu méthode de gouvernement », constate Sissoko.

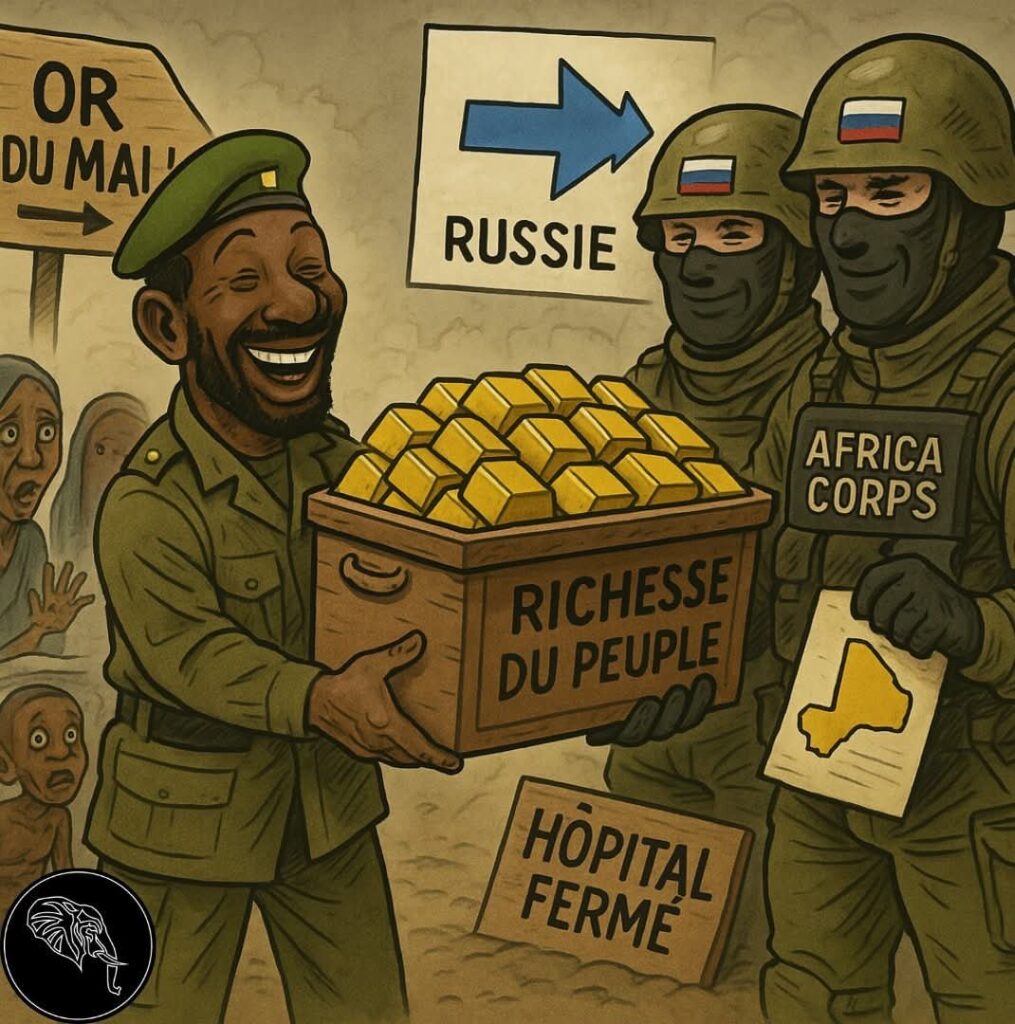

Cette ambivalence nourrit un climat d’opacité politique, où l’absence de transparence et la manipulation de la menace sécuritaire servent de paravent à la dérive autoritaire. En parallèle, des décrets sont pris pour légaliser des achats d’armement hors de tout contrôle parlementaire. La guerre, loin d’être une menace à éliminer, devient un levier stratégique pour maintenir une position de force.

Vers une criminalisation de la contestation

La répression, elle, s’intensifie. Journalistes, opposants, activistes : tous ceux qui osent critiquer la junte sont accusés de collusion avec l’ennemi ou de travailler pour des puissances étrangères. Ce procédé, vieux comme les régimes autoritaires, vise à faire taire toute parole dissidente. La transition se transforme peu à peu en machine à broyer l’alternative politique.

Les arrestations arbitraires se multiplient, les partis politiques sont marginalisés, et l’espace civique se réduit comme peau de chagrin. La peur et la propagande sont redevenues des instruments de gouvernement. Comme le résume Sissoko : « Ce n’est plus une transition c’est une entreprise de destruction systématique de toute alternative politique. »

Un pouvoir militaire qui se nourrit du chaos

La tragédie est d’autant plus profonde que l’armée, présentée comme l’incarnation de la nation souveraine, est elle-même instrumentalisée. Les jeunes soldats meurent sur les lignes de front, souvent mal équipés, pendant que les généraux prospèrent dans les salons feutrés du pouvoir. Le sacrifice de ces militaires devient une légitimité symbolique, détournée à des fins de maintien autoritaire.

Ce cynisme, pointe Sissoko, révèle une vérité brutale : « La junte a besoin de l’insécurité pour rester au pouvoir. La guerre devient une rente. Le chaos, une opportunité. L’effondrement de l’État, une stratégie. » Une stratégie qui tourne le dos à l’aspiration profonde du peuple malien à la démocratie, à la stabilité et à la justice.

Une République en péril

Ce que Sambou Sissoko décrit dans son texte n’est pas un simple glissement autoritaire. C’est un démantèlement progressif de l’idéal républicain. Un retour à une forme de pouvoir personnel, où la légitimité ne vient plus du peuple, mais de la force et de la peur.

À l’heure où le Mali célèbre les figures de sa révolution de 1991 et les mobilisations populaires contre l’ancien président IBK, un constat s’impose : le pays n’a pas échappé au despotisme, il en a changé les habits.