Le Sahel central, cette vaste région qui englobe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est de nouveau sous le feu des projecteurs, non pas pour ses richesses culturelles ou ses opportunités économiques, mais pour une tragédie qui ne cesse de s’aggraver : la recrudescence alarmante des actes de terrorisme.

Des attaques meurtrières, comme celle qui a coûté la vie à dix soldats nigériens ce 4 juillet, se multiplient, laissant derrière elles des familles endeuillées et des populations terrorisées. Malgré les changements de régime, les promesses de sécurité faites par les nouvelles autorités, et le soutien de nouveaux partenaires internationaux, la situation semble empirer.

Comment expliquer cette spirale de violence ?

Est-ce le signe d’une faillite des stratégies anti-terroristes ?

Un vide sécuritaire que les pouvoirs locaux n’arrivent pas à combler et que les groupes terroristes exploitent ?

Et quel est le lien entre cette insécurité grandissante et la dérive autoritaire observée dans ces pays ?

Participants :

Mokrane Aït-Ouarabi, journaliste spécialiste des questions de sécurité en Afrique.

Ahmed Kateb. Chercheur en sciences politiques et ancien directeur de Canal Algérie

Ahmed Bensaada, analyste politique et auteur de plusieurs ouvrages.

Et Mohamed Ag Ahmedou, journaliste, acteur de la société civile des régions du nord du Mali et activiste politique malien.

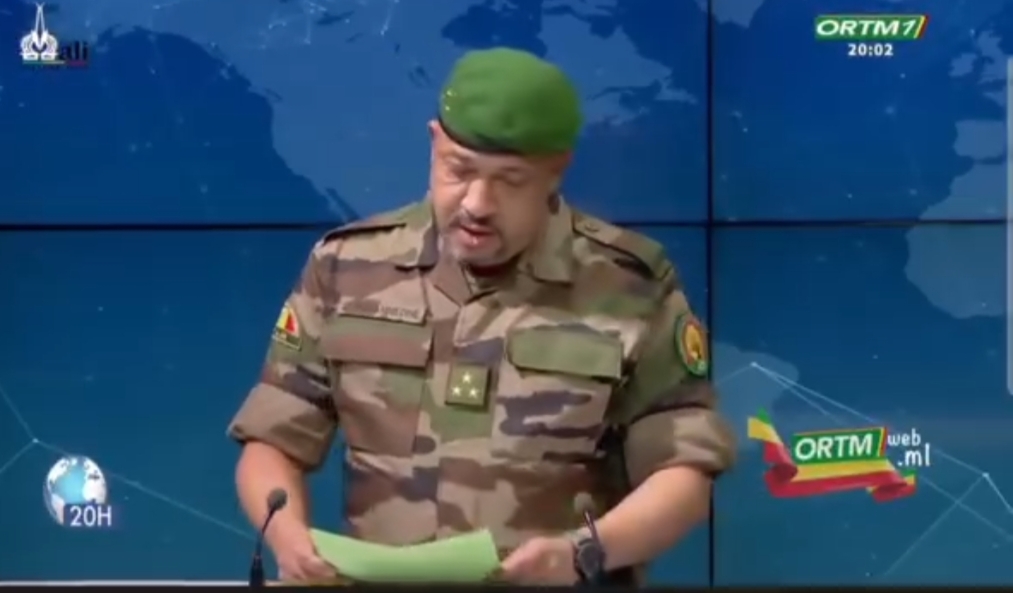

Tous invités sur le plateau de l’émission « Grand Angle » , animé par Zine Charfaoui, rédacteur en chef de la radio panafricaine Ifrikya fm.

Consultez la vidéo de l’émission sur YouTube==) https://www.youtube.com/live/cWcM6N1FIMs?si=omkv5VYMjVjfMEv_

La région du Sahel central (Mali, Niger, Burkina Faso) connaît une recrudescence des attaques terroristes : le 4 juillet, dix soldats nigériens ont été tués, s’ajoutant aux massacres récents comme celui de Fambita en mars 2025, où 44 civils ont été abattus . Depuis plusieurs années, la zone des « trois frontières » est un refuge pour des groupes jihadistes tels que le GSIM et l’EIGS .

Les causes de la spirale de violence

Vide sécuritaire et faiblesse de l’État

Ahmed Kateb souligne que la porosité des frontières et la désorganisation des institutions laissent un vide que les groupes terroristes exploitent. Il évoque la création, en mars 2024, d’une force conjointe AES censée pallier ces lacunes .

Mokrane Aït-Ouarabi pointe les limites de l’architecture sécuritaire régionale après le retrait du G5 Sahel et la dissolution de la force sous influence étrangère, accentuant le chaos .

Facteurs socio-économiques et endoctrinement

Ahmed Bensaada insiste sur la pauvreté, le chômage et les inégalités territoriales (urbain/rural) qui nourrissent le recrutement jihadiste .

Il rappelle aussi l’utilisation plus fréquente de drones FPV, parfois fournis par des acteurs extérieurs (via Ukraine ou réseaux transnationaux), conférant aux groupes terroristes une supériorité tactique .

Effet pervers de l’autoritarisme

Mohamed Ag Ahmedou met en garde contre la dérive autoritaire des juntes militaires. Ces pouvoirs, qui misent sur la force brute et passent parfois des accords secrets (échanges de renseignement ou contrebandes), renforcent la méfiance et marginalisent des pans de la société.

Zine Charfaoui, en modérateur, interroge : la militarisation du régime, renforcement des supplétifs civils (VDP) au Burkina Faso – contribue-t-elle à rétablir la sécurité ou à enfermer le pays dans une répression toujours plus brutale ?

Les limites et échecs des stratégies anti‑terroristes

Échec du modèle militaire seul : les opérations offensives, y compris la force conjointe AES, n’ont pas réduit la fréquence des attaques. Les drônes et l’usage des VDP exposent souvent des civils .

Absence de coordination : la sortie des pays de l’AES du cadre de la CEDEAO et du G5 a isolé la région des mécanismes de soutien (financier, logistique), limitant l’accès à l’aide extérieure .

Stratégie internationale brouillée : rivalités (France, Russie, Union africaine) et enjeux géopolitiques compliquent une réelle action concertée .

Autoritarisme et insécurité : un cercle vicieux

Ahmed Bensaada estime que l’autoritarisme sert souvent de réponse à l’insécurité, mais alimente la défiance, le détournement des ressources publiques et la répression contre des opposants ou des journalistes indépendants .

Ahmed Kateb note que les États jonglent entre souveraineté revendiquée et dépendance aux mercenaires russes ou autres, renforçant l’impression d’un chaos organisé .

Vers quelles pistes ?

Repenser la stratégie sécuritaire : avec plus de coordination régionale et un armement adapté, tout en réduisant la dépendance à des acteurs étrangers.

Combattre les causes profondes : investissement dans l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes ; renforcer la gouvernance locale .

Impliquer les populations : dialogue entre État, religieux, repentis jihadistes ; réconciliation pour réduire le soutien aux groupes armés .

Garantir les droits et limiter la dérive autoritaire : contrôler l’usage des supplétifs, garantir une base de droit, protéger les journalistes .

Sous la houlette de Zine Charfaoui, ce débat met en lumière un diagnostic clair : la violence ne faiblit pas faute de stratégie globale, de coordination et de paix civile. Il appelle à une approche équilibrée : combiner force militaire, renforcement des services publics, réconciliation nationale et respect des libertés, pour sortir enfin du cercle vicieux dans lequel s’enlise le Sahel central.