Dans le camp de réfugiés de M’berra, un groupe de jeunes touaregs met en scène, en 2015, un film-théâtre qui éclaire avec lucidité les mécanismes de corruption, de trahison et de renoncement chez certains leaders touaregs enrôlés par l’État central malien.

Dans les dunes poussiéreuses du camp de réfugiés de M’berra, en Mauritanie, où s’entassent depuis des années des milliers de familles fuyant les violences au nord du Mali, un groupe de jeunes a produit bien plus qu’un simple divertissement. Leur film-théâtral, tourné en 2015, est une satire féroce et lucide des dérives de certains leaders touaregs. Il donne à voir, avec une finesse brutale, la complexité de la trahison et la fragilité des idéaux sous le poids de la pauvreté.

Un théâtre du réel dans un camp de l’exil

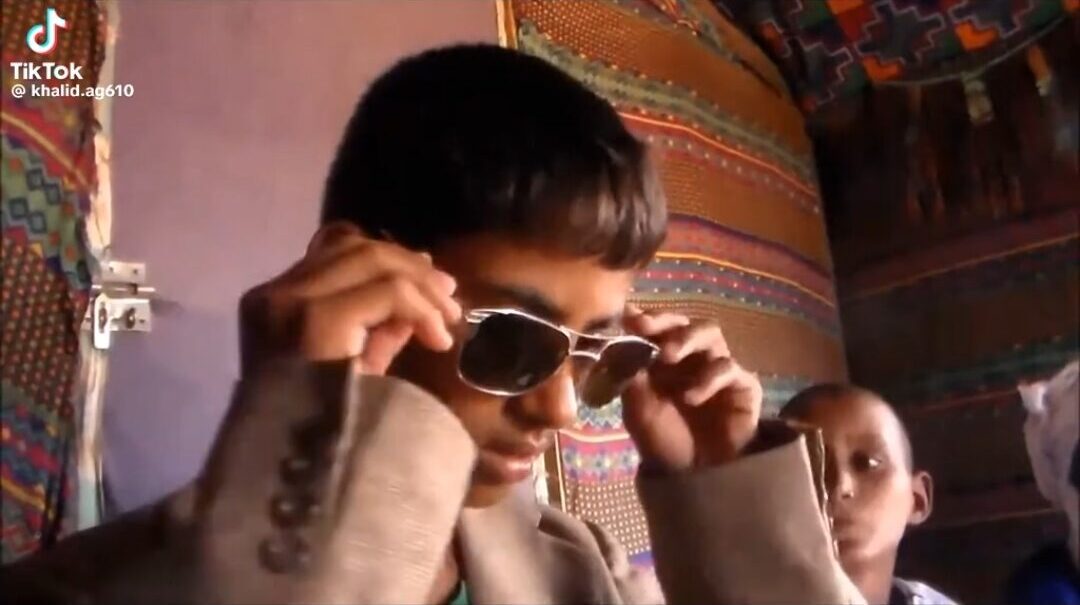

La scène se déroule entre des tentes, des murs en banco et des regards fatigués. Les jeunes comédiens, avec peu de moyens mais une énergie débordante, interprètent les figures familières de leur quotidien : les rebelles, les résistants, les chefs, les traîtres… L’un d’eux, lunettes noires sur le nez et écouteurs dans les oreilles, incarne le rôle du leader corrompu, émissaire du gouvernement de Bamako, chargé de convaincre ses anciens compagnons de lutte de déposer les armes. Il ne promet pas un avenir glorieux, mais un confort immédiat : un salaire équivalent à deux ans de service, un poste dans la ville de leur choix et surtout, l’oubli de la cause.

Une critique de la corruption par ceux qui en subissent les conséquences

Le film illustre, avec une maturité saisissante, les conséquences d’un mécanisme bien connu : la cooptation des élites. Il montre comment, face à la précarité, certains anciens rebelles préfèrent l’intégration dans l’administration malienne, troquant l’idéal d’autonomie ou de justice pour leurs peuples contre des privilèges personnels.

Ce sont ces « lunettes noires », ce regard qui ne veut plus voir, qui incarnent le cœur du problème : une élite coupée de ses racines, aveuglée par l’opportunisme. Les jeunes comédiens, malgré leur exil, malgré la faim et l’attente, rappellent par cette mise en scène que la véritable trahison ne vient pas seulement de l’ennemi extérieur, mais de ceux qui, de l’intérieur, cèdent à l’illusion du confort au détriment de la communauté.

“Des boubous et turbans vendus” : entre satire et accusation

Derrière la légèreté du jeu, c’est une accusation grave que lancent ces jeunes. Ils dénoncent les “boubous et turbans” – symboles des notables et des chefs respectés – qui ont « vendu leurs âmes au diable ». Une critique acerbe de ceux qui, au nom du pragmatisme ou du profit, ont abandonné les leurs à la marginalisation, à la guerre, à l’exil.

Une œuvre politique, éducative et mémorielle

Ce film n’est pas qu’une dénonciation : c’est aussi une œuvre d’éducation politique. Il forme à la vigilance, à l’éthique, à la mémoire. Il enseigne que la pauvreté ne doit pas être une excuse pour trahir, que les luttes ne doivent pas être effacées par quelques billets ou une affectation confortable.

Dans un monde où les récits sont souvent monopolisés par les puissants, ce petit film d’enfants réfugiés devient un acte de résistance. Il interpelle. Il accuse. Il appelle à la constance dans l’engagement. Il rappelle que la fidélité à un idéal vaut plus que tous les arrangements.

Voir à travers les lunettes noires

Les lunettes et les écouteurs du personnage corrompu ne sont pas de simples accessoires. Ils symbolisent le refus d’écouter les souffrances, de voir la vérité, de rester en lien avec la réalité du peuple. Mais à travers le regard lucide de ces jeunes réalisateurs de M’berra, ces symboles sont retournés : la jeunesse regarde, démasque, dénonce.

Il est temps que nous aussi, hors du camp, regardions plus clairement.

Il faut continuer la lutte du courage mon frère,la lutte pour ta dignité ainsi que pour ta communauté.la lutte continue