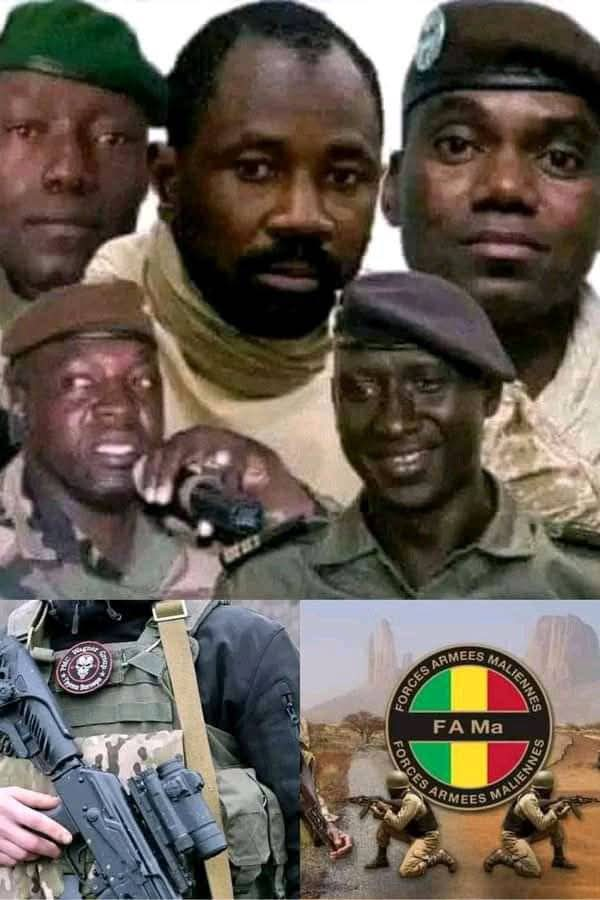

Depuis l’accession au pouvoir du colonel Assimi Goïta en 2021, le Mali vit sous un régime militaire qui multiplie les actes de répression contre les voix dissidentes et les populations marginalisées. Si la crise sécuritaire persistante dans le nord du pays avait déjà fragilisé le tissu social, les récentes accusations d’effacement volontaire des archives concernant les personnalités touarègues et arabes ayant servi dans l’armée et l’administration malienne soulèvent une inquiétude d’un tout autre ordre : celle d’un génocide culturel doublé d’une volonté d’écrire l’histoire nationale à sens unique.

Une purge silencieuse de la mémoire collective

Des sources concordantes rapportent que les archives nationales maliennes ont été expurgées de dossiers liés à des officiers, administrateurs, diplomates et figures politiques touarègues et arabes ayant contribué à la construction de l’État malien depuis l’indépendance. Ces personnalités, jadis intégrées aux structures républicaines, sont aujourd’hui effacées des registres officiels comme si leur passage dans l’histoire du pays devait être nié.

Cet acte, s’il est avéré, ne relève pas d’une simple négligence administrative. Il s’agirait d’une entreprise délibérée de réécriture de l’histoire, où la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle du Mali est remplacée par une vision homogénéisante de la nation, au service d’un pouvoir militarisé.

Une politique d’exclusion aux conséquences graves

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de violences systématiques dans le nord du pays, où des groupes armés accusent les forces gouvernementales et leurs supplétifs mercenaires d’exactions ciblées contre des populations civiles nomades. Ces accusations, qualifiées de « génocidaires » par certains observateurs indépendants, renforcent le sentiment d’une guerre ethnique menée sous couvert de lutte antiterroriste.

Supprimer les noms, les visages et les parcours de Touaregs et d’Arabes ayant servi loyalement la République, c’est refuser de reconnaître leur contribution à l’histoire nationale. C’est aussi nourrir une fracture déjà béante entre le sud et le nord du pays, entre l’État central et les périphéries sahéliennes. Ce processus, loin d’apaiser les tensions, s’apparente à une purification symbolique et identitaire qui prépare le terrain à de nouvelles violences.

Une impasse pour la réconciliation nationale

Alors que le Mali a plus que jamais besoin de réconciliation, de mémoire partagée et de justice transitionnelle, la stratégie actuelle de la junte semble emprunter le chemin inverse : celui de la stigmatisation, de l’exclusion et de l’oubli sélectif. Une nation ne peut se construire sur l’effacement d’une partie de son histoire, encore moins sur la négation de certaines de ses composantes identitaires.

L’amnésie imposée est un acte de violence politique. Elle nie aux populations touarègues et arabes leur droit à l’appartenance nationale, elle alimente les ressentiments et elle compromet toute perspective d’un Mali inclusif, uni dans sa diversité.

Il est urgent que la communauté nationale et internationale se mobilise pour documenter, dénoncer et contrer ces pratiques d’effacement mémoriel. Préserver les archives, restaurer la mémoire des figures oubliées, reconnaître les victimes des violences étatiques : ce sont là des étapes indispensables pour sortir du cycle de haine et de répression. L’histoire ne doit pas être l’instrument du pouvoir ; elle doit rester l’espace critique où une nation regarde ses blessures pour mieux les guérir.