Alors que l’État malien s’arc-boute sur le mythe de son indivisibilité, une lecture critique de l’article 17 de la Charte de Kouroukanfouga révèle comment un principe ancien, présenté comme sage, pourrait en réalité servir de socle à une culture de l’illusion politique. Et si la vérité nationale n’était qu’un mensonge assez ancien pour passer pour vrai ?

Cet article s’attaque à la notion de l’indivisibilité du Mali en la confrontant à l’article 17 de la Charte de Kouroukanfouga, considéré ici comme un fondement culturel problématique.

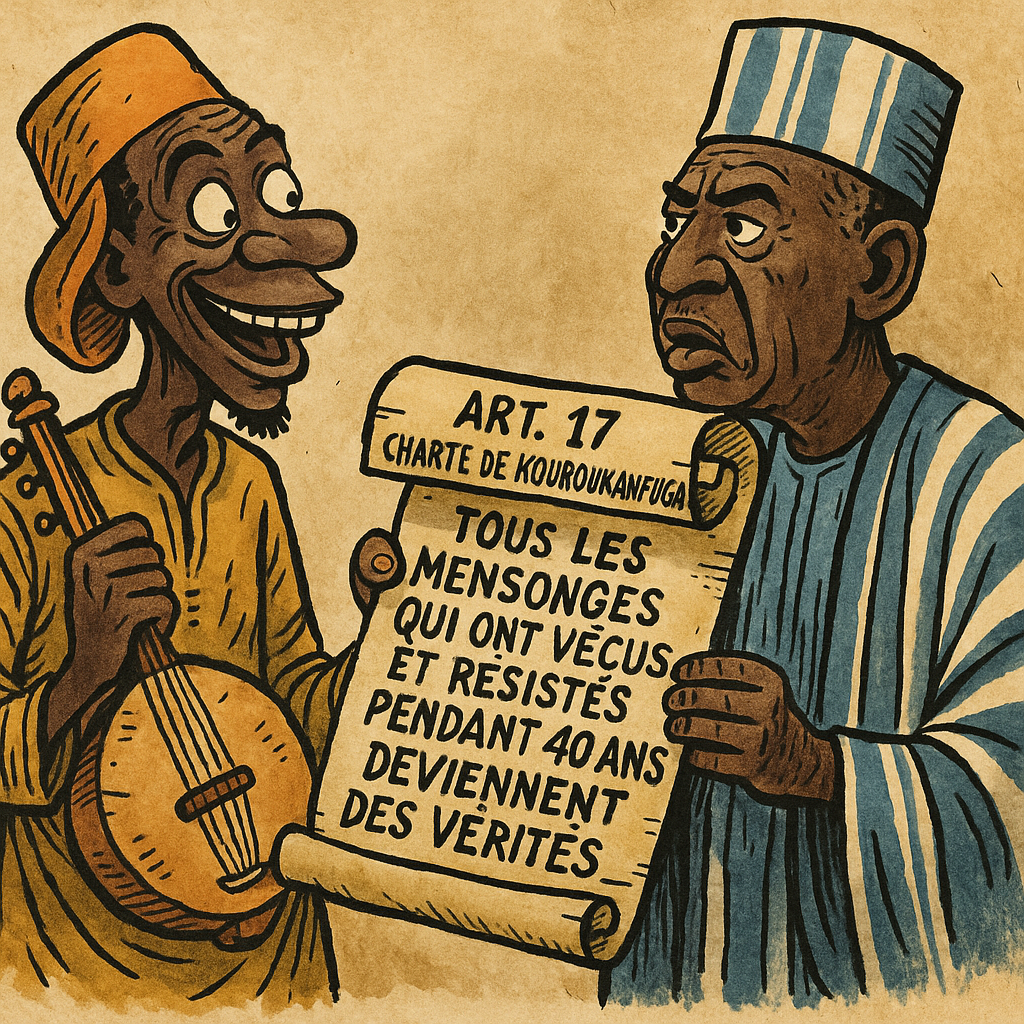

L’indivisibilité du Mali est un mantra politique répété à l’envi dans les discours officiels, les constitutions successives, et les invocations nationalistes. Pourtant, la réalité géopolitique du pays, fragmenté entre zones sous contrôle étatique et zones d’influence rebelle ou djihadiste, met cruellement à mal cette prétention. Derrière cette fiction entretenue à grand renfort de symboles historiques, se cache une vérité plus dérangeante : le mensonge peut devenir pilier de société, pour peu qu’il ait vécu assez longtemps. C’est ce que semble consacrer l’article 17 de la Charte de Kouroukanfouga : « Tous les mensonges qui ont vécu et résisté pendant 40 ans deviennent des vérités. »

Cet aphorisme, souvent cité comme témoignage de la sagesse mandingue, mériterait pourtant une relecture critique. Car il suggère que la durée fait loi, que l’ancienneté peut légitimer l’erreur, et que l’acceptation sociale transforme le faux en vrai. Un glissement lourd de conséquences, surtout dans un pays où l’histoire est souvent mobilisée pour sacraliser l’ordre établi et étouffer les revendications.

En invoquant cette charte du XIIIe siècle pour fonder une certaine « sagesse africaine », on oublie que l’article 17 naturalise une forme d’imposture : celle du mensonge qui, une fois suffisamment enraciné, cesse d’être remis en question. Or, que reste-t-il de l’unité du Mali aujourd’hui, sinon un slogan entretenu par l’État central, pendant que des pans entiers du territoire vivent hors de son autorité ? La fiction de l’indivisibilité n’est-elle pas précisément ce « mensonge de 40 ans », devenu « vérité » par simple force d’inertie ?

Cette sacralisation du mythe — qu’il soit politique, historique ou identitaire — empêche tout débat serein sur les réalités du pays. Elle criminalise toute remise en question du modèle centraliste, alors même que les logiques fédéralistes, autonomistes ou communautaires pourraient offrir des solutions viables à une crise désormais chronique. Au lieu de réévaluer nos institutions, nous les bétonnons dans le passé.

Il est temps de reconnaître que certaines vérités fondatrices sont, en réalité, des croyances collectives vieillies, nourries par une culture de l’oubli ou de l’occultation. Loin de protéger le Mali, ce réflexe le piège dans une vision monolithique, où l’histoire sert plus à dissimuler qu’à éclairer. La Charte de Kouroukanfouga mérite le respect en tant que monument historique, mais elle ne saurait dicter indéfiniment notre rapport au réel, surtout quand ses préceptes risquent d’institutionnaliser l’aveuglement.

L’indivisibilité du Mali ne peut plus être défendue comme une vérité éternelle. Elle doit être repensée, débattue, peut-être même déconstruite. Car un pays qui se fonde sur des vérités usées par le temps court le risque de confondre stabilité et stagnation. Et l’article 17 de la Charte de Kouroukanfouga, loin d’être un principe de sagesse, pourrait bien être le miroir déformant d’une illusion nationale qu’il est urgent de dépasser.